管理釣り場で釣りをしていると、ルアーとは違う釣りをしている人がいるなぁと目に入ったりしたことはないですか?長いロッド(釣り竿)をしならせライン(釣り糸)を飛ばしている人を見たりしませんか。

その人たちがやっているのがフライフィッシングです。今回はそのフライフィッシングについてを説明し魅力をお伝えします。

フライフィッシングってなに?

フライフィッシングは西洋毛ばりのことで、イギリス発祥の釣りなんです。日本では戦国武将たちが刀を振り回していたころに、イギリスの川辺で誕生しました。

広まったのはアメリカらしく、日本へは1960年代ごろから人気がでました。基本的には川魚がターゲットになっている釣りですが、近年ではシーバスやシイラなんかもフライフィッシングのターゲットになっているらしいです。

ちなみに余談ですが、日本にもテンカラという日本毛ばりの釣りが存在します。釣りとしては魚へのアプローチのかけ方が違うので、別ジャンル扱いなんですがね(笑)

ルアーフィッシングと違う点

ルアーフィッシングとの最大の違いは、ルアーではなくフライ(毛バリ)を使って釣りをすることになりますね。

フライ(毛バリ)は重たいものでも1gもありません、せいぜい0.1~0.3gあれば重い方ですね。そのためルアーフィッシングのようにルアー自体の重さでキャスティングができません。

なので使用するライン(釣り糸)もフライフィッシング専用となり他の道具もルアーとは大きく異なります。当然、キャスティングの仕方もフライフィッシング独特なものになりますね。

フライフィッシングに必要な道具

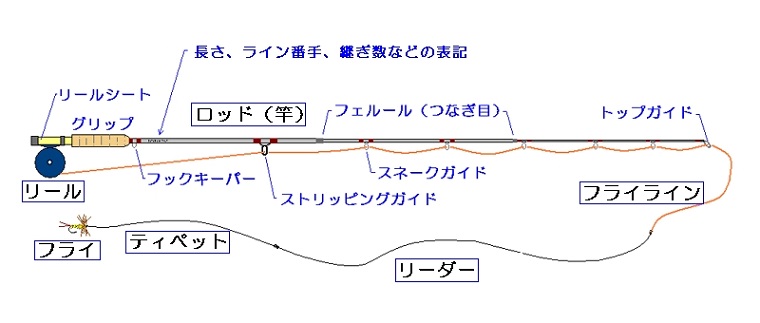

フライフィッシングのタックルは最低限7点

この7点以外にあったら良い道具は、いろいろとありますが、それらの紹介は別の機会に

引用元:養沢毛鉤専用釣場

タックルとは釣り竿から仕掛けまでの一式そろった状態

フライロッド

フライフィッシング用の釣り竿ですね。写真を見ればわかりますが、ルアーフィッシングの釣り竿とは全く違います。

下の画像を見てもらえば、もっと分かりやすいですね。リールを取り付ける位置がグリップよりも下なんです。

フライリール

ルアーフィッシングのリールとは異なり、フライフィッシングのリールは基本的にはフライラインを収納するためのモノと捉えてもらって構いません。

最近のフライリールにもドラグ機構を備えている者はありますが、ドラグに頼るレベルでの大物ってなかなか出会えないの基本は気にしなくていいです。

ドラグ機構とは、ライン(釣り糸)に強い負荷、つまり魚が強い力で引っ張ってきた際にライン(釣り糸)が限界を超えて切れてしまわないように、スプール(糸巻き部分)を逆回転させて、ライン(釣り糸)を送り出す機構

フライライン

フライフィッシングの特徴にあたる部分ですね。

フライ(毛バリ)はとても軽いため、ルアーフィッシングで用いるライン(釣り糸)ではフライ(毛バリ)を飛ばすことはできません。

そのためフライ用のライン(釣り糸)はロッドからの力をライン(釣り糸)に乗せるために太さと重さがあります。下の画像を見てもらえると太く色の付いたライン(釣り糸)である事がわかりますね。

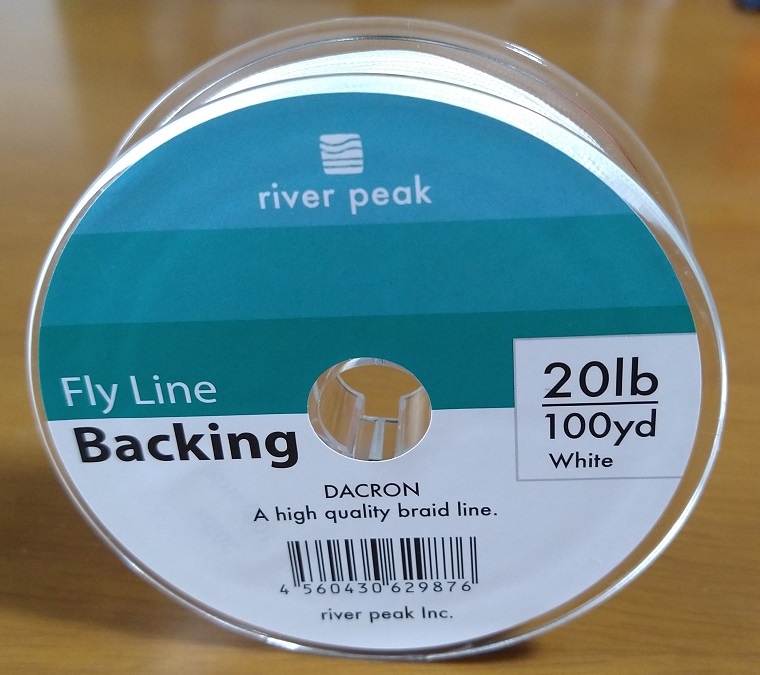

バッキングライン

リールにフライラインを巻き付ける際の下巻き用のライン(釣り糸)ですね。

バッキングラインを使用する理由は2つほどあります。

- メインのフライラインに巻き癖がつかないように、スプールの直径を大きくする

- フライラインが全て引き出されてしまった時の予備

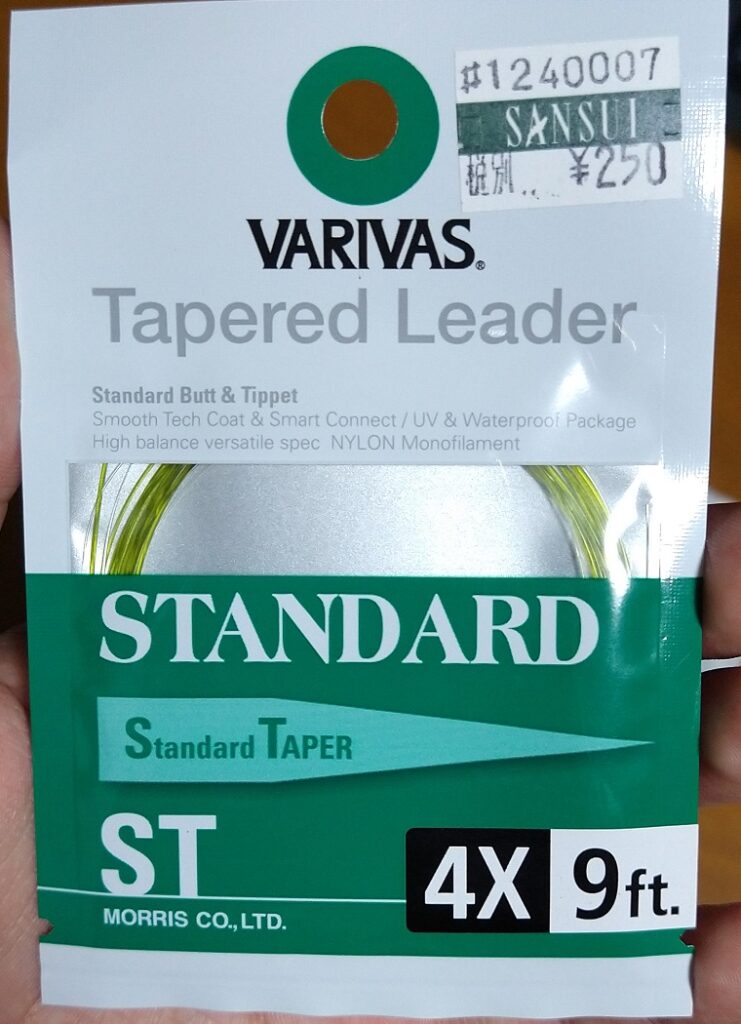

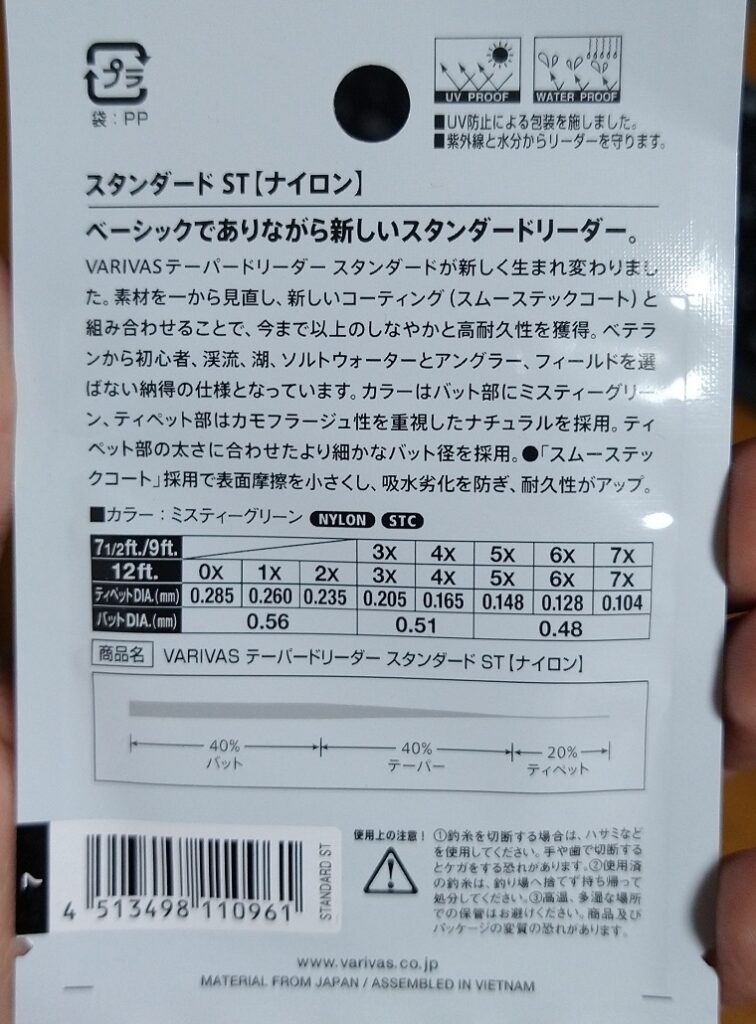

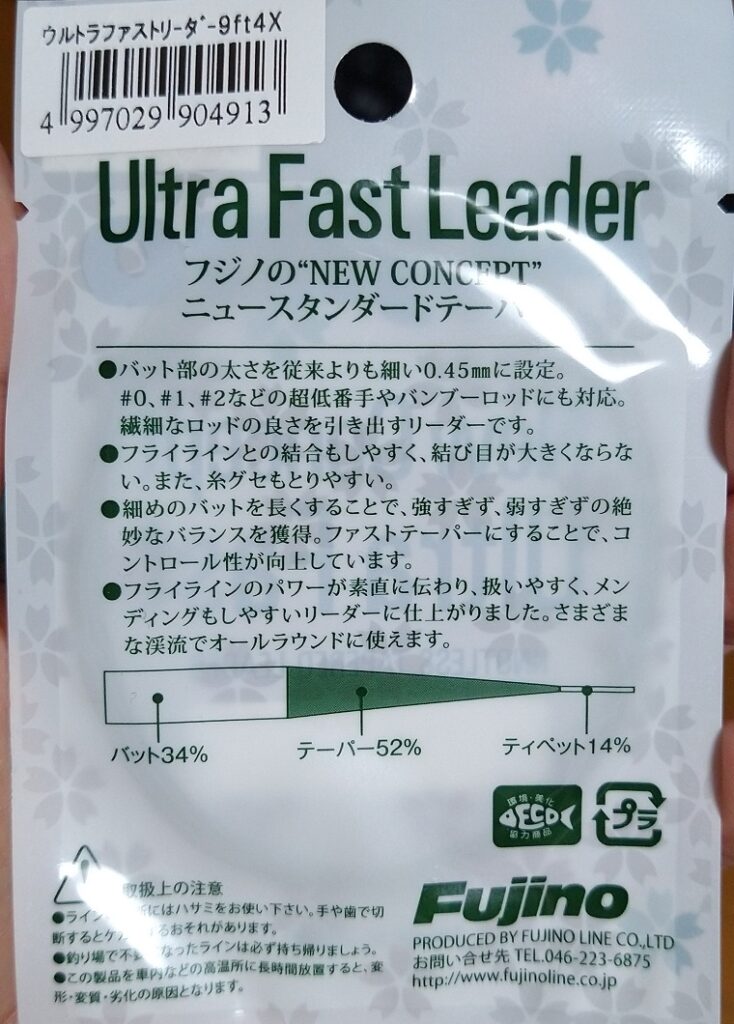

リーダー

フライラインの先に結ぶ釣り糸になります。フライラインは太く重く、そして色もカラフルなのでそのままではフライ(毛バリ)を結ぶことができません。

そのため、フライラインにリーダーを結んで釣りをします。リーダー細く透明な釣り糸になり、フライラインに結ぶ側は太くフライ(毛バリ)を結ぶ側は細くなってます。

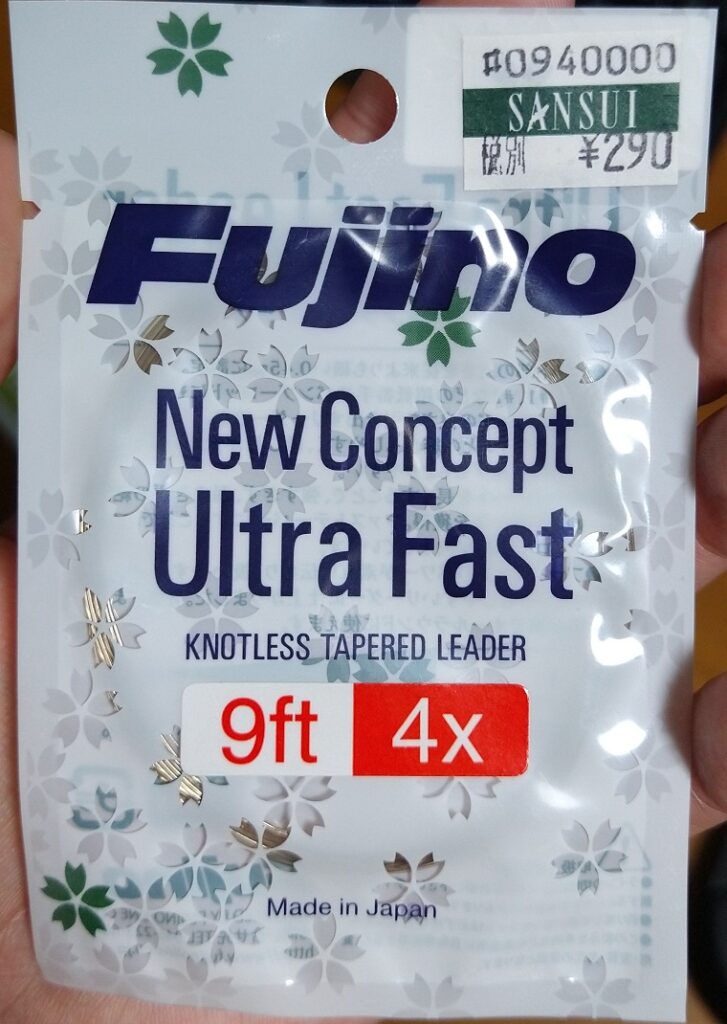

ティペット

リーダーの先に結ぶ細い釣り糸でクリアカラーの釣り糸になります。

フライフィッシングではフライ(毛バリ)に釣り糸を直結するする都合上、フライローテーションを繰り返していると釣り糸がすぐに短くなってしまいます。そのためリーダーのティペット部分が短くなったらつぎ足すように使う事が多いですね。そのためリーダーと合わせて多く消耗する道具ですね。

フライ

ティペットの先につける疑似餌(毛バリ)。多くは川辺に生息する水生昆虫を模して作成されています。重さは非常に軽くて吹けば飛んで行ってしまうレベルです。またフライには様々な種類があり、全世界の釣り人が新たなパターンを作成しています。

フライフィッシングって釣れるのか

めちゃくちゃ釣れます。フライ(毛バリ)が軽いので着水の衝撃などが少なく自然な感じでフライ(毛バリ)を魚にアピールできます。

特に管理釣り場でなんかでは、フライフィッシングの方が数多く釣れるなんてことは良くあります。逆に着水の衝撃で興味を示すような魚もいなくはないので、着水の衝撃が悪いとは一概には言えませんが

フライフィッシングの魅力

フライフィッシングは4つ要素で構成されています。それらを総合的に合わせてフライフィッシングの魅力だと私は考えています。

自然観察

自然観察と釣りってどんな関わりがあるのかと思う方もいるかと思います。記事の最初に伝えた通り、フライフィッシングはイギリスの川辺が発祥。そう川辺が発祥なんですね。

川辺のイメージとしては関東県内の方なら奥多摩をイメージしてもらえば分かりやすですね。

他には北海道の阿寒湖から流れる阿寒川、伊豆半島の狩野川なんかの方が人によってはイメージしやすいかもですね。

こういった川辺に棲む魚は水生昆虫を捕食することが多いです。ちなみに海に近い河口付近だと、魚が捕食する対象も変わってきます。そのため、まずは釣りをする時期に魚が何を捕食するのかを、周りの自然をよく観る必要があるんですね。

せんちゃん

せんちゃんつまりフライフィッシングは自然を感じる遊びなんですね。

タイイング

フライタイイングとはフライ(毛バリ)の作成のこと

釣り針に鳥の羽や動物の毛、革などを巻き付けて、川辺や湖に生息する水生昆虫を模してフライ(毛バリ)を作成します。どんなサイズがいいのか、カラーリングは何色をメインにしたらいいのか水面に浮かせた方が良いのか、沈ませた方が良いのか考えることは無限にあるのでハマりだしたらキリがないですね

ちなみに完成品がお店で販売もされているの、最初はそれを買って釣りをするもいいですね。

キャスティング

フライフィッシングはルアーフィッシングとは違い、フライ(毛バリ)を使います。このフライ(毛バリ)はとても軽く、1gすらもない軽さです。そのためフライフィッシングのキャスティングは、ライン(釣り糸)の重さを利用して力を伝える独特なキャスティングをしています。

この独特さ故に、フライフィッシングは難しいといわれがちですが・・・そんなことは全くありません。コツさえ掴めばキャスティングは出来るようになります。

むしろ、どうやったらうまく狙った場所にフライ(毛バリ)をキャストできるかを考えて上手くできたときの喜びは格別でしょう。キャスティングさえできてしまえばあとは、実践あるのみです。

フィッシング

文字通り釣りですね。これまでの「自然観察」「タイイング」「キャスティング」3要素を含めて実際に魚との駆け引きを楽しむ。もっとも目玉の要素ですね。何より竿を通して伝わってくる魚とのファイトを楽しめればサイコーですね。

まとめ

今回はフライフィッシングの魅力について語らせていただきました。フライフィッシングはその独特な釣り方もあって

キレイにキャストが決まると気持ちいいです。何よりプレイ人口が少ないので、上手く釣りができるとかっこいいですね。

ルアーフィッシングとは、また違った魅力があり釣りのジャンルの一つとしてチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

釣りがもっと上手になりたい。釣りの事をもっと知りたい。と思ったらぜひ「釣りビジョンVOD」を利用してみてください。初めての利用なら14日間は無料で利用できます。

コメント