関東の真タコ船釣りをゼロから始める人も、自己記録を狙う人も、この1本で東京湾のポイント選び、時期、仕掛け・タックル、誘い、船宿選び、安全対策、持ち帰りまで分かります。

東京湾は「初夏〜夏は浅場、秋〜冬は深場」。潮に合わせてテンヤとタコエギを使い分ければ、根掛かりを減らし安定して釣果に届きます。富津・木更津の干潟、川崎・横浜の運河、金沢八景〜久里浜・走水の狙い分けや、料金相場・レンタル、Q&A、捌き方・保存・料理まで網羅します。

関東の真タコ船釣りの魅力と基本

東京湾を中心に楽しむ関東の真タコ船釣りは、首都圏から短時間でアクセスでき、食味の高さと独特の「重みで乗る」手応え、そして季節ごとの数釣りと良型狙いの両立が魅力です。

船宿が用意する乗合船に乗って、テンヤやタコエギを使い、砂泥底やカケアガリ、点在する岩礁・貝殻帯の「底」を丁寧に攻めるのが基本です。手返しがよく、道具立ても比較的シンプルで、PEライン対応の小型ベイトリールと専用ロッド、テンヤ(生エサや擬餌をセット)またはタコエギがあればエントリーできます。底取りとステイで「抱かせる」ゲーム性が高く、初挑戦でもコツを掴めば釣果が見えやすいのが支持される理由です。

関東の船釣り文化が成熟しているため、船宿のレクチャーやレンタルタックルも充実し、半日便や一日便などプランが選びやすいのも利点です。海の遊漁では遊漁券が不要なため、日程と天候さえ合えば気軽に出船しやすく、家族や友人とのレジャーとしても定番になっています。

真タコの生態と習性

関東で一般に「真タコ」と呼ばれるマダコは、日中は岩陰や転石、貝殻のある底に身を潜め、薄暗い時間帯や潮の動き出しに活発になる夜行性・底生性の頭足類です。主な餌はカニや貝類、小魚で、鋭いクチバシで殻を破ったり、脚でしっかり抱え込んで捕食します。生態の基本情報はマダコの解説が参考になります。

釣りにおいては「視覚・触覚で抱きにくる」性質を利用し、底付近で目立つシルエットや波動(テンヤのエサやタコエギ+スッテ、ブレードや集寄)を提示して抱かせ、重みの変化を感じ取って掛けにいくのがセオリーです。テンヤはカニやイワシなどの餌をしっかり縛り付けてアピールし、タコエギはカラーやケイムラ、ラトルなどの視覚・聴覚刺激で寄せて抱かせます。いずれも正確な底取りと数秒〜十数秒のステイで見せる時間を作るのが基本動作です。

マダコは産卵を意識する晩春〜夏に浅場へ差してきて、秋にかけて成長個体が増え、冬は水温低下に伴い深場へ落ちる傾向が一般的です。この浅場〜深場の水平・垂直移動と、底質(砂泥・砂地・点在する岩礁や貝殻帯)の組み合わせが、季節ごとの狙い方を左右します。

関東の釣期とターゲットサイズの目安

関東(特に東京湾)では、年やエリアによって変動はあるものの、多くの船宿が初夏〜夏にかけて本格的なマダコ乗合を出船し、秋はサイズアップ、冬は数は落ち着きつつも良型が狙える傾向があります。以下に概況を整理します。

| 時期 | 傾向 | 平均的なサイズ目安 | 主な狙い方の要点 |

|---|---|---|---|

| 初夏(6〜7月) | 浅場中心。大型が差すタイミングがあり、活性が上がりやすい。 | キロオーバーが混じるチャンス。0.8〜1kg級が主力になる日も。 | 正確な底取りと長めのステイで抱かせる。テンヤとタコエギ双方有効。 |

| 真夏(7〜8月) | エリアによって新子が増え、手数で数を伸ばせる。 | 手のひら〜1kg弱が中心。日によって良型混じり。 | テンポよく探り、ステイと小さな誘いを織り交ぜる。手返しが鍵。 |

| 秋(9〜10月) | 成長が進み、型が安定。群れの濃淡で釣果差が出る。 | 1kg前後が増え、好機にはキロオーバー複数安打も。 | カケアガリや硬い底を丁寧に。潮に合わせてウエイトやリグのアピールを調整。 |

| 冬(11〜2月) | 深場寄り。数は伸びにくいが良型狙いの時期。 | 1kg超の比率が上がる日がある。 | 根掛かりに注意しつつ底質変化を打つ。小突きは控えめ、長めのステイ重視。 |

年ごとの水温・餌量・潮況で開幕や盛期は前後するため、直近の船宿の釣果ブログやSNSを確認し、サイズや数の「今」を把握してから道具と戦略を合わせるのが最短ルートです。

ターゲットサイズは季節により幅があり、初夏は「キロオーバー」に期待、真夏は「新子」主体の日も、秋は「型狙いと数」のバランス、冬は「良型一本勝負」の色合いが強くなります。いずれの時期も、PEラインを使った感度の高いタックルで底を明確に捉え、ドラグは滑りすぎない設定で主導権を取り、抱いた瞬間の重量変化を逃さないことが基本です。

東京湾のエリアとポイント選び

東京湾の真タコ船釣りは、大きく「内湾の浅場〜中層のカケアガリ」と「外湾寄りの岩礁帯〜深場」に分けて考えると効率的です。地形と底質の変化に富むエッジ(ブレイク)、砂泥底に点在するシェル(貝殻帯)、潮の当たりが効く筋が基本の目標になります。最初にどのエリアへ向かうかは、風・潮汐・船宿の実績ポイントの三要素で決め、当日は「反応が出るカケアガリ」を素早く面で探し、乗り始めたらピンに固執しすぎない回遊待ちのスタンスを持つことが肝心です。

なお、東京湾は航路が多く、立入禁止水域や係留ブイ・作業船が点在します。航行や安全情報は出船前に船長のレクチャーを受け、最新の通報・注意喚起は海上保安庁「海の安全情報」で確認しておきましょう。また、狙いの時合と潮位差は、気象庁の「潮汐表(沿岸域情報)」が実用的です。

| 代表エリア | 水深目安(m) | 底質 | 主な地形・目標 | 潮の走り傾向 | 根掛かりリスク |

|---|---|---|---|---|---|

| 富津沖〜木更津沖(干潟周り) | 5〜12 | 砂〜砂泥、シェル混じり | 干潟縁のカケアガリ、潮筋、杭・漁礁周り | 素直で緩め、風向次第で二枚潮 | 中(ロープ・貝殻帯でのスレ) |

| 川崎沖〜横浜沖(運河・沿岸) | 8〜20 | 砂泥にゴロタ点在 | 護岸・ケーソン・係留ブイの際、航路縁 | 局所的に複雑、反転流が出やすい | 中〜高(構造物接触・係留ロープ) |

| 金沢八景〜横須賀沖(岩礁帯) | 10〜25 | 岩礁〜砂混じり | 根周りの平根・根際、砂地との境目 | 潮当たりが明確、転流の恩恵大 | 高(根周りの引っ掛かり) |

| 久里浜沖〜走水沖(深場) | 20〜40 | 砂〜砂泥、シェル混じり | 急なブレイク、深場の潮道、航路縁 | 速め、下げで顕著になること多い | 中(オモリ過小での転がり、貝殻帯) |

内湾の浅場とカケアガリ

内湾の浅場は、干潟縁から徐々に深くなるカケアガリと、砂泥底に点在するシェル・小さな起伏が最重要。タコは甲殻類・貝類が溜まる「餌場と地形の境界」を回遊するため、「浅場のフラットで広く反応を探し、カケアガリや貝殻帯に触れた瞬間」を丁寧に通すルート取りが効きます。潮位が大きく動く時間帯は、干潟縁の潮筋に沿って乗りが連鎖しやすく、横流れが出たらライン角度を維持して底を叩きすぎない走らせ方が有効です。

富津沖と木更津沖の干潟周り

富津〜木更津は広大な干潟に沿う浅場が続き、水深5〜12mの砂〜砂泥底が主体。盤洲干潟の外縁部や潮道のエッジは、ベイト(カニ類・小型甲殻類)が寄りやすく、シェルが混じる帯を横切ると一気にアタリが出ることがあります。風で二枚潮が出たときは、船長の指示タナに忠実に、ライン角度が立ちすぎたらオモリを上げて底を切りすぎないコントロールが肝要です。作業船や漁具の近くは根掛かりリスクが上がるため、指示通りのキャスト角・投入タイミングを守りましょう。

川崎沖と横浜沖の運河周り

工業地帯の運河・護岸・ケーソン周りは、ストラクチャーの陰にベイトとタコが着きやすい小さなホットスポットが無数に点在します。水深は8〜20mで、局所的な反転流と流速の変化がカギ。コース取りの精度が釣果を分けるため、船の流し替え直後や反転流に差し掛かった瞬間に集中したいところです。係留ロープやブイの近くは根掛かりが増えるため、底質変化を感じたら無理に引きずらず、ステイと小移動を織り交ぜてトレースしましょう。

金沢八景と横須賀沖の岩礁帯

金沢八景〜横須賀は岩礁帯と砂地が交互に現れる「境目」が多く、水深10〜25mの根周りが好ポイント。根の肩(平根の肩や根際の段差)と砂地の切り替わりを幾度も跨ぐドリフトで乗りが続く傾向があります。根掛かりは増えますが、その分タコの密度も上がりやすいエリア。オモリは状況に応じて増減し、根頭で止めずに「置きすぎない」底タッチを心掛けるとロストが減ります。潮の当たりが明確な時間帯は短時間で数を伸ばしやすいため、手返し重視の展開が奏功します。

久里浜沖と走水沖の深場

外湾寄りの久里浜〜走水は20〜40mの深場が主体で、急なカケアガリや潮道が絡むエリア。下げで潮がまとまりやすく、重めのオモリを使う場面が増えます。深場は広く探りがちですが、実績のある「ブレイク上〜下の等深線」を丹念にトレースすることで空振りを減らせます。貝殻帯や砂泥の硬軟が切り替わる帯に差し掛かった時は、仕掛けを止めすぎず、ライン角度を維持して底を「置く→送る→外す」をリズミカルに繰り返す意識が大切です。

出船港の選び方とアクセス

出船港は「狙いたいエリアへ最短で入れるか」「駐車・集合しやすいか」「当日の風向に対して風裏へ回りやすいか」で選ぶと実釣時間を最大化できます。例えば、内房(富津・木更津)は干潟周りの浅場へ早く、金沢八景・横須賀は岩礁帯へのアプローチが容易、久里浜・走水は深場に強みがあります。湾奥〜東岸の船宿は運河・沿岸ストラクチャーを機動的に叩けるのが利点です。

アクセスは車なら首都高速湾岸線・横羽線、東京湾アクアライン、横浜横須賀道路、館山自動車道といった幹線を起点に、渋滞の少ないルートと駐車スペースを事前確認。電車の場合は、京急本線(羽田・金沢八景・横須賀・久里浜方面)やJR(横浜・川崎・内房方面)沿線の港に強い船宿を選ぶと集合がスムーズです。集合場所・駐車場・乗船手続きは各船宿の案内に従い、最新情報を必ず確認してください。

| 出船エリア | 狙いのポイント傾向 | 主な高速アクセス | 主な鉄道路線 |

|---|---|---|---|

| 内房(富津・木更津・竹岡周辺) | 干潟縁の浅場、砂泥底のカケアガリ | 館山自動車道・東京湾アクアライン | JR内房線(港へはタクシー・路線バス併用が一般的) |

| 湾奥〜東岸(羽田・川崎・横浜) | 運河・護岸・ケーソン、航路縁 | 首都高速湾岸線・横羽線 | 京急空港線・本線、JR京浜東北線・鶴見線など |

| 金沢八景・横須賀 | 岩礁帯と砂地の境目、根周り | 横浜横須賀道路 | 京急本線 |

| 久里浜・走水 | 深場のブレイク、潮道 | 横浜横須賀道路 | 京急久里浜線 |

はじめての港で不安があれば、駐車動線や集合場所、券売やレンタル受け取りの流れを前日までに船宿へ確認しておくと安心です。「狙うエリアに強い出船港」を選び、「当日の風と潮に合う面(干潟縁・カケアガリ・岩礁境目・深場の潮道)」を一つに絞って早めに叩くことが、東京湾の真タコ釣りで数と型を伸ばす近道です。

シーズンと時期の判断

関東・東京湾の真タコは季節進行と水温・潮流・濁りの変化に敏感で、同じエリアでも狙う水深や釣り時間、誘いのテンポが大きく変わります。月別の傾向に加えて「当日の水温・潮位差・風向・雨後の濁り」を組み合わせて判断するのが、釣果を安定させる最短ルートです。

初夏から夏の浅場シーズン

目安時期は6〜8月。水温が18〜24℃に乗ってくると活性が上がり、富津沖〜木更津沖の干潟周り、川崎沖〜横浜沖の運河奥やカケアガリ、金沢八景沖の砂泥底などの5〜20mレンジに群れが散ります。初期は1kg前後の良型が主体、梅雨明け以降は0.3〜0.8kgの「新子」も多く混じる展開です。

浅場は潮位の上下で時合いが明確に出やすく、朝イチの下げ始め・上げ始め、そして潮止まり前後が連発しやすい狙い目。澄み潮が続く日中はスローなステイを長めに入れて見せ時間を確保し、雨後で表層が冷たい「水潮」時は少し深い側のエッジ(カケ下がり)にシフトします。南〜南西風が強い日は波っ気と二枚潮で底取りが難しくなるため、船長の指示に合わせて無理せず短時間集中で攻めるのが得策です。

砂泥底でも貝殻帯やゴロタ混じりの「ザラ場」にタコが付く傾向が強く、船下でのコース修正は数メートル単位でOK。「浅い・乗りが遠い」と感じたら、迷わず船長に水深ラインと流し替えのタイミングを相談することで当日の正解に辿り着きやすくなります。

秋から冬の深場攻略

目安時期は9〜12月。水温が低下に向かうとタコは起伏の効いたエリアや岩礁帯寄りへ集約し、久里浜沖・走水沖・観音崎沖など20〜40m(状況次第で50m前後)のレンジが主戦場になります。サイズは1.2〜2.5kg級が増え、いわゆる「落ちタコ」狙いで重量感のある手応えが楽しめます。

深場は潮流の影響を受けやすく、「潮が緩む時間帯を面で待つ」意識が重要。大潮周りは二枚潮が出やすく、底潮が動く瞬間の短い時合いを外さないことが鍵です。北寄りの季節風やうねりが残る日は船の姿勢が安定せずバラシも増えるため、風裏のコースや緩い潮筋を丁寧にトレースしてチャンスを積み上げます。濁りは適度ならプラスですが、極端な強濁りや急激な冷え込みは活性を落としやすいので、当日は「潮温・濁り・風の三点セット」を必ず確認しましょう。

秋冬は「回遊待ち」よりも「地形と根(ピン)をなめる」時間配分が効きます。カケアガリの上端・下端、岩と砂泥の境目、航路脇のブレイクなど、線ではなく面で押さえるイメージを持つと失敗が減ります。

| 月 | 主なレンジ(水深) | 狙いどころ | サイズ傾向 | オモリ号数の目安 | 当日の着眼点 |

|---|---|---|---|---|---|

| 6月 | 5〜15m | 干潟エッジ/運河出口のカケアガリ | 0.6〜1.2kg主体 | 40〜60号 | 水温18〜20℃台、雨後はやや深めへ |

| 7月 | 6〜18m | 砂泥+貝殻帯/ゴロタ混じりのザラ場 | 新子0.3〜0.8kg+良型 | 40〜60号 | 濁りは適度が◎、澄みはステイ長め |

| 8月 | 8〜20m | 干潟周り広範囲/航路脇ブレイク | 0.4〜1.0kg主体 | 50〜60号 | 高水温で日中はピン狙いが有効 |

| 9〜10月 | 15〜30m | 起伏の効いた砂泥〜岩礁境目 | 1.0〜2.0kg増 | 60〜80号 | 潮裏の緩む時間を集中攻略 |

| 11〜12月 | 20〜40m(〜50m) | 岩礁帯外側/深いカケ下がり | 1.2〜2.5kg(落ちタコ) | 60〜100号 | 底潮優先、強濁りと寒波直後は回避 |

潮と時間帯の考え方

タコは「底潮の効き」が最重要。基本は潮止まり前後30分〜1時間での連発に備え、上げ・下げの走り出しに集中してコースを刻むことです。大潮周りは干満差が大きく船の流速も上がるため、底取り回数を増やして置きに行く時間を長めに確保。小潮〜長潮は流速が緩く攻めやすく、初心者にもおすすめです。

時間帯は、夏=朝マズメ〜午前中優位、炎天下はピン狙い、秋冬=日が高い時間帯に底潮が動くタイミングが有望。雨後の「水潮」や強い北風で海面が冷えた日は、浅場から一段深いレンジにタコが寄るケースが多いため、潮位・風向・前日の降雨量をセットで見て「最初の一流しの深さ」を決めると判断ミスが減ります。

濁りは「適度」がベストで、適度な濁りは警戒心を下げ時合いを伸ばします。一方で極端な澄み潮は見切られやすく、誘いのステイを長く取る・船下でコースを細かく変えるなど「見せる時間」を意識しましょう。結論として、潮周り(大潮・中潮・小潮)と底潮の動き、当日の濁りと風を組み合わせて「浅場/深場」「速い/遅い」を振り分けるのが、東京湾の時期判断の核心です。

タックルと仕掛け

竿とリールの基本

関東・東京湾の船タコは、底を正確にトレースし続けられる感度と、根掛かりや大型の引きにも耐えるパワーが重要です。竿は短め・強め、リールはパワー重視の小型両軸が定番。初心者は専用ロッドのレンタルでも十分対応できますが、マイタックルを用意するなら下記のスペックを基準にすると快適です。

| 項目 | 推奨スペック | ポイント |

|---|---|---|

| 全長 | 1.5〜2.1m | 短いほど底感度と取り回しが良い。ミヨシでも扱いやすい。 |

| 調子 | 6:4〜7:3の胴調子 | 乗りの違和感を出さず、外れにくい。穂先はグラスソリッド系が無難。 |

| オモリ負荷 | 30〜80号中心(秋〜冬は100号対応だと安心) | 潮が速い日や深場では重くなるため余裕を持たせる。 |

| ガイド/グリップ | PE対応リング・長めのリアグリップ | 擦れ対策とホールド性向上。脇挟みでの保持が楽。 |

| 項目 | 推奨スペック | ポイント |

|---|---|---|

| タイプ | 小型両軸(200〜300サイズ相当) | パワーハンドル搭載やローギア寄りが扱いやすい。 |

| ギア比 | 5.1〜6.3 | 巻き上げトルク重視。深場や大型でも無理が効く。 |

| ドラグ力 | 実用3〜6kg以上 | 根に潜られる前に止められる余裕を確保。 |

| 糸巻き量 | PE3号で200m前後 | ラインカットや高切れに備えて余裕を持つ。 |

| その他 | カウンター/IC、レベルワインド | 水深把握と整列巻きでトラブル減。必須ではないが便利。 |

道具選びで迷ったら「短め・胴調子・オモリ負荷80号前後の専用竿」×「パワー系小型両軸リール」を基本セットとしておけば、東京湾の浅場〜深場の大半をカバーできます。

PEラインとオモリの号数目安

根周りや貝殻の多いボトムを攻めるマダコは、耐摩耗性と直線強度のバランスが重要です。メインは太めのPE、先端にショックリーダー、仕掛け側に「捨て糸」を入れるとロストを減らせます。オモリ(シンカー)は水深と潮速に合わせて即応できるよう幅を持たせて用意しましょう。

| 部位 | 推奨スペック | 長さの目安 | 備考 |

|---|---|---|---|

| メインライン | PE3〜4号(視認性の高いカラー) | 200m | 太めは擦れに強く根ズレや高切れ対策になる。 |

| ショックリーダー | フロロ8〜16号 | 1〜2m | 三つ又サルカンやスナップで仕掛け接続。FGノット等で結束。 |

| 捨て糸 | ナイロン5〜8号 | 20〜60cm | 根掛かり時は捨て糸のみ切れてテンヤ/エギを保護。 |

| 状況 | 水深の目安 | 潮の速さ | オモリ号数の基準 | 補足 |

|---|---|---|---|---|

| 初夏〜夏の浅場 | 5〜20m | 緩〜中 | 30〜50号 | 船下をキープできる最小重量を選ぶ。 |

| 湾奥〜内湾の中深 | 15〜30m | 中 | 40〜60号 | 潮受け/装飾が多い仕掛けは一段重く。 |

| 秋〜冬の深場 | 25〜50m | 中〜速 | 60〜80号 | 二枚潮や船流しが速い日は更に重くする。 |

東京湾の船タコは「PE3〜4号 × 30〜80号のオモリ」を基準に、潮が速い・仕掛けが流される、と感じたら迷わずワンランク重くするのが糸絡み防止と手返し向上のコツです。

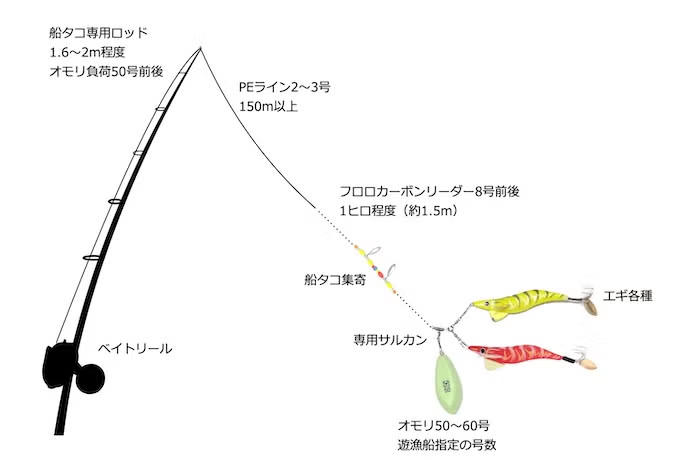

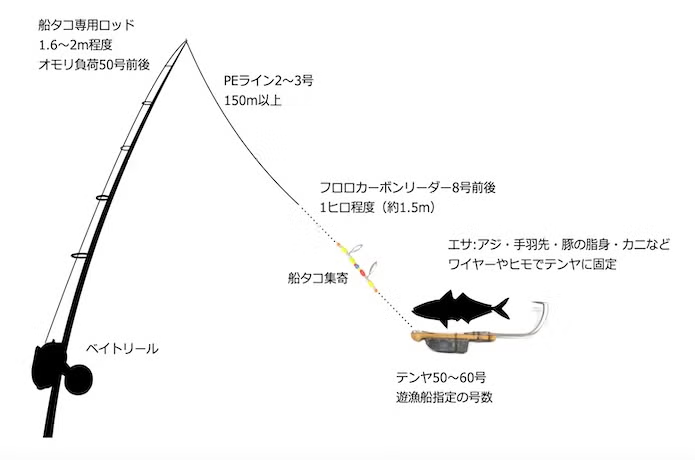

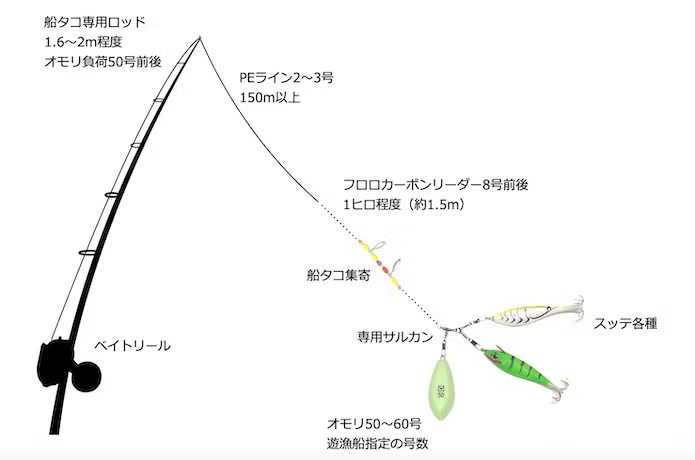

船タコテンヤとタコエギの使い分け

東京湾では、エサの匂いとボリュームで抱かせる「船タコテンヤ」と、手返しよく広範囲を探れる「タコエギ」の二本柱が主流です。状況や船宿のレギュレーション(エギ本数、オモリ号数、装飾量など)に合わせて選びましょう。

| 項目 | 船タコテンヤ | タコエギ |

|---|---|---|

| アピール | エサの匂い・ボリュームで点の釣りに強い | カラー・波動で面を素早く探れる |

| 根掛かり | やや多い(捨て糸必須) | 比較的少ない |

| 手返し | エサ交換で遅め | 速い(広範囲サーチ向き) |

| 適水色/季節 | 濁り・低水温期に強い | クリア〜やや濁り・高水温期に強い |

| タックル負荷 | 重め(〜80号対応が安心) | 中〜重(30〜80号+エギ) |

タコエギ仕掛けは、三つ又サルカンを基点に「下=オモリ」「枝=エギ(1〜2本・各10〜20cm)」「上=メインライン」という構成が扱いやすく、全長は50〜80cmに収めるとトラブルが少なくなります。テンヤはスナップ付サルカン経由で接続し、テンヤ〜ラインのどこかに捨て糸区間を入れておくと根掛かり時のロストを軽減できます。

引用:TSURIHACK

エサの効く濁り・低活性日はテンヤ、広く探って活性の高い群れを拾う日はエギという役割分担を意識すると釣果が安定します。

カニ餌とスッテの選択

テンヤのエサは船宿支給または自前の「カニ餌」が基本です。岩ガニや小型のカニを使い、甲羅の端からテンヤにしっかりと縛り付けます。縛りはタコ糸や結束バンドで行い、脚を適度に残すと水流で動いてアピールします。冷凍餌は解凍後の身崩れを防ぐため、事前に軽く塩を当てて身を締めておくと交換頻度を抑えられます。

引用:TSURIHACK

エギ主体の仕掛けに「スッテ」を混ぜるのは、シルエットや触腕の引っ掛かり所を増やす目的です。枝ハリスを短く(10〜15cm)し、全体の潮受けが過度に大きくならないよう本数を抑えます。夜光(グロー)やケイムラ、赤/オレンジ/チャートなどの高視認色は濁りで強く、クリア時はナチュラルや金テープを軸にローテーションしましょう。

引用:TSURIHACK

船ごとに「使用できるエギ本数・スッテ混用の可否・指定オモリ号数」が異なるため、予約時に必ず確認し、その日のレギュレーションに合わせて餌やルアーを準備するのが最重要です。

集寄とブレードの効果

集寄(スカート、タコベイト、ラトル、ケミホタル等)は、視覚・聴覚・波動でアピールを高めます。ブレード(金/銀のメタルブレード)をエギやテンヤ近くに追加すると、フラッシングと微振動が加わり、濁りやローライトで抱きが明確になることがあります。装飾は「付けすぎると潮受けが増え底取りが難しくなる」ため、流されると感じたら点数を減らすかオモリを一段重くします。

カラー/装飾の使い分けは「濁り=チャート・オレンジ・グロー+ラトル」「クリア=金/ナチュラル+シンプル」「朝夕/曇天=グロー/ケイムラ少量+ブレード」でスタートし、同船者のヒットカラーに合わせて寄せるのが効率的です。アピール過多で釣れない時は、まず「重量(底立ちの安定)→装飾量(潮受け低減)→カラー(同調)」の順で見直すと立て直しが早くなります。

釣り方と誘いのコツ

東京湾の真タコ船釣りは「底を切らない管理」と「止める(ステイ)」が釣果を分けます。 船長の合図で仕掛けを投入し、着底を正確に把握し続けることが基本です。潮の速さや風向、釣り座(ミヨシ/トモ/胴の間)によってライン角度が変わるため、同じ誘いでも「底ダチの維持」が難しくなります。以下に、実釣時の操作をステップ化して解説します。

底取りとステイの基本動作

まずは「着底→余分な糸を回収→テンション維持→ステイ→小移動→再着底」の繰り返しが軸です。タコは底物で、動く獲物を追うよりも「止まったもの」に抱きつくことが多いため、過度にアクションさせるよりも、止める時間を作ることが重要です。

| ステップ | 具体操作 | ポイント |

|---|---|---|

| 1. 着底 | サミングしながら落とし、糸ふけが出て軽くなる・ラインの出が止まった瞬間が着底。 | 二枚潮や風で糸ふけが出やすい。着底後はすぐに1~2回転巻いて余分を回収。 |

| 2. ゼロテン〜ライトテンション | オモリを底に「置く」か、わずかに浮かせて竿先に重みを感じ続ける。 | 底ズル引きは根掛かりの少ない平場で。岩混じりは「置き」中心に。 |

| 3. ステイ | 3〜10秒を目安に止める。状況が渋い時ほど長め。 | 東京湾は濁り潮が多く、止める時間を作ると抱かせやすい。 |

| 4. 小移動 | 竿先で10〜30cm持ち上げ、またはハンドル1/4〜1/2回転だけ巻いて移動。 | 「大きく跳ねさせない」。移動後はすぐに再着底させ、再びステイ。 |

| 5. 再着底の確認 | 船が流れて底を切りやすい。10〜20秒おきに「聞き上げ→落とし直し」。 | 糸の角度が45度以上になったら落とし直しの頻度を上げる。 |

釣り座ごとのコツも覚えておくと手返しが上がります。

| 釣り座 | ライン角度の傾向 | 操作の工夫 |

|---|---|---|

| ミヨシ(船首) | ラインが前方へ。角度が立ちやすい。 | 落とし直しを多めに。聞き上げは小さく、常に底に当て直す。 |

| 胴の間 | 角度が安定しやすい。 | 基本動作を丁寧に。ステイ時間の調整でアタリを探る。 |

| トモ(船尾) | ラインが後方へ。ズル引きになりがち。 | 根が多いときは「置き」主体。ズル引きは段差やカケアガリで軽く。 |

テンヤとタコエギでは「有効な誘い」が少し異なります。

| リグ | 基本の誘い | ステイ目安 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 船タコテンヤ(カニ餌) | ズル引き1歩→置き→数秒ステイ→小移動。 | 5〜10秒(渋い日は15秒以上も)。 | 餌が底を叩きすぎないように。餌のズレは即修正。 |

| タコエギ(スッテ併用可) | ショートリフト(10〜20cm)→テンションフォール→着底ステイ。 | 3〜6秒(活性高ければ短め)。 | 跳ね上げすぎは禁物。カンナ伸び・布破れをこまめに点検。 |

二枚潮や速潮時は「底が抜けやすい=誘いが宙に浮く」ので、落とし直しの回数を増やし、ステイは短めに刻むのがコツです。 船長の流し替えや「着底の取り直し」アナウンスには即応しましょう。

乗りの見極めと合わせのタイミング

タコのアタリは明確な「コツッ」だけではありません。重くなる、仕掛けが戻らない、竿先が微振動するなど「違和感」の形で出ることが多いです。違和感を覚えたら、すぐに大合わせは禁物。まずは「聞き上げ」で抱き込みを待ち、十分な重みが乗ったらスイープに移行します。

| アタリの出方 | 直後の対応 | 決めの動作 |

|---|---|---|

| 急に重くなる(根掛かりに似る) | 竿先30〜40cmの聞き上げで重みの増加を確認。 | 2〜3秒溜め→ロッドを水平から頭上へスイープ。巻きは止めない。 |

| コツコツ・モゾモゾ | その場で3〜5秒ステイ。触腕で探る段階。 | 再び聞き上げ→重ければスイープ。軽ければ元の位置に戻して再ステイ。 |

| 仕掛けが戻らない・糸がフワッ | テンションを保って1〜2回ハンドルを巻き抱き込みを促す。 | 重みが乗ったらスイープ。乗らなければ即座に再着底。 |

| 明確なゴン(高活性) | 間髪入れずに1〜2秒の溜め。 | スイープで掛け、一定速度でゴリ巻き。 |

合わせは「大きく鋭く」ではなく、ロッド全体でためを作るスイープ合わせが有効です。 跳ね上げるショートジャークはカンナ伸びや身切れの原因になります。ドラグは滑らない程度にやや強め、しかし突発的なショックで切れないバランスに調整。掛かった後は止めずに一定速度で巻き続け、船べり直下での急停止を避けます。

二枚潮・速潮でアタリが取りづらい場合は、ゼロテンションを長く保ち、聞き上げの幅を小さく細かく刻みます。風波で竿先が暴れる日は、ロッドを脇に挟み、手元でラインテンションを一定に保つと違和感を拾いやすくなります。

取り込みとバラシ対策

タコは海面直下での「エア噛み」や、船縁での身切れ・カンナ外れが多発します。掛けてからの一連の動作を安定させ、取り込みは慌てず丁寧に行いましょう。

| シーン | やるべき動作 | NG動作・バラシ要因 |

|---|---|---|

| 浮かせ〜船べり | 一定速度で巻き、海面直下で止めない。船側の壁面に貼り付かせるよう誘導。 | 海面で長時間ステイ、抜き上げ。波間で頭を出させると外れやすい。 |

| 取り込み | 船宿ルールに従いタモかタコギャフを使用。タコバサミで確実にホールド。 | 素手で足一本を掴む、エギだけ持って持ち上げる。 |

| 船上での外し | 甲側から抑え、吸盤を海水で外しながら針を外す。墨は海側に向けて吐かせる。 | 無理に引き剥がす、甲を下にして暴れさせる。 |

| 手返し | 針先の鋭さ確認、カンナの開き・歪みを修正。餌・スカート・ブレードのズレを即調整。 | カンナの鈍り放置、墨・海藻の付着を落とさず再投入。 |

よくあるバラシの原因と対策を押さえておきましょう。

- 合わせ不足(抱きが浅い):聞き上げで重みが増すのを確認してからスイープ。待てない時はハンドル1〜2回転で抱かせる時間を作る。

- 取り込み時の抜き上げ:重量がある個体ほど危険。必ずタモまたはタコギャフを使い、船べりで吸着させてから確保。

- 底を切っての浮遊アクション:宙に浮くと触腕でつつかれて終わる。10〜20秒おきに底ダチを取り直す。

- 仕掛け劣化:針先の鈍り、カンナの開き、エギ布の破れは即交換・修正。日中は特に点検頻度を上げる。

最後に、船の流しと指示を最優先に。「底から離さない」「止めて抱かせる」「スイープで掛けて一定で巻く」という3原則を守るだけで、東京湾の真タコは安定して手にできます。潮や風で状況が変わるたびに、ステイ時間と聞き上げ幅を微調整し、同船者のヒットパターンを素早く取り入れるのが上達への近道です。

船宿選びと予約のポイント

関東・東京湾の真タコ船釣りは、同じ「乗合」でも船宿ごとに料金内訳や装備、集合時間、釣座のルールが異なります。まずは出船エリア(浦安・川崎・横浜・金沢八景・横須賀・久里浜・富津・木更津など)とアクセス(車・電車・駐車場の有無)を絞り込み、次に料金とレンタル、サポート体制、キャンセル規定を比較していくのが効率的です。特に真タコ専門便は「テンヤやタコエギの可否」「カニ餌の取り扱い」「根掛かり時の対応」など運用差が大きいため、事前確認が釣果にも直結します。

予約前に船宿の公式サイトや最新のお知らせで「料金表・集合時間・キャンセル規約・釣座ルール」を必ず確認し、不明点は電話や予約フォームで相談してから申し込むのがトラブル回避の近道です。

料金相場とレンタルの有無

東京湾の真タコ乗合では、同じ「乗船料」でも含まれる内容(氷・カニ餌・仕掛け・レンタル・消費税など)が船宿によって変わります。カニ餌は別売や数量制限、タコエギやテンヤは持参推奨・船上販売あり・貸出可など運用が分かれ、PEラインやオモリ(号数)も船宿指定があるのが一般的です。支払いは現金のみの船宿もあれば、クレジットカードやQR決済に対応する船宿もあるため、当日の精算方法まで確認しておきましょう。

また、女性割引・小学生割引・平日割などの料金設定、氷の追加や駐車場代の取り扱い、破損時の弁償規定(レンタルロッド・リール・テンヤ・タコエギ)も要チェックです。

| 項目 | 確認ポイント |

|---|---|

| 乗船料 | 表示は税込/税別か、真タコ専門便の価格設定、平日・土日祝の差 |

| 料金に含まれるもの | 氷の有無・量、ライフジャケット貸与、海水循環ポンプの使用、洗い場・手洗い |

| 別料金になりやすいもの | カニ餌、テンヤ(号数指定)、タコエギ・スッテ、追加の氷、貸しタモ |

| レンタルタックル | 竿・小型両軸リール一式の有無、PEライン号数、オモリ互換、予約要否、料金、破損時の取り扱い |

| 仕掛け販売 | 船上でのテンヤ/タコエギ/スナップ/リーダー販売可否、ブランド・カラーの指定 |

| 支払い方法 | 現金のみか、クレジットカード・電子マネー・QR決済対応の有無 |

| 割引 | 女性・小学生/中学生・グループ・ポイントカードやスタンプによる割引の有無 |

| 駐車場・アクセス | 台数・料金・満車時の代替、駅からの徒歩時間、送迎の有無 |

| 釣座指定 | 先着順/抽選/事前指定の可否、トモ・ミヨシ指定の扱い、ローテーション有無 |

| 出船確定人数 | 最少催行人数と未達時の対応(出船中止/他便振替/料金変更) |

| キャンセル規定 | 期限・料率・悪天候中止時の全額返金/預り金扱い、キャンセル連絡の方法 |

真タコは根掛かりや仕掛け消耗が多い釣りのため、「船上販売の有無・価格」「持ち込み可否」「推奨号数やカラー」まで事前に聞いておくと、当日のロス(時間・コスト)を最小化できます。

初心者向けのサポート体制

初めての船タコは、乗船前のレクチャー(底取り・ステイ・聞き合わせ)、テンヤ/タコエギの結び替えサポート、根掛かり時の回収のコツ、取り込みとタコ外しの実演など、サポートが充実している船宿を選ぶと安心です。中乗り(船上スタッフ)の常駐や初心者優先の声掛け、釣り方の巡回指導があるかを確認しましょう。

船上設備では、循環海水の生け桶、手洗い・清水、屋根(日よけ)、女性や子どもが使いやすい個室水洗トイレ、キャビンの有無と収容人数、ライフジャケット(桜マーク)貸与、足場の滑り止めなどが快適性と安全性を左右します。また、集合場所の受付動線(駐車→受付→乗船)や、荷物置き場の案内、氷の配布タイミング(受付時/下船時)などの運用も、初心者には重要なポイントです。

「初心者OK」と明記されていても、当日の風・波・潮によっては船の揺れや根掛かりが多くなることがあります。胴の間など比較的安定した釣座を希望し、船長や中乗りの指示に従って安全第一で楽しみましょう。

予約段階では、レンタル本数やサイズ、利き手、仕掛けの希望(テンヤ/タコエギ/スッテ)、氷の要否、子ども連れの有無を伝えておくと、当日の乗船がスムーズです。集合時間(受付締切時刻)と出船確定の連絡方法(電話・SMS・LINE・メール)、強風や雨天時の判断タイミングも合わせて確認しておきましょう。

乗合と仕立ての違い

東京湾の真タコは、コスパ重視の「乗合」と、自由度の高い「仕立て(貸切)」で選択が分かれます。メンバー構成や目的(数釣り・サイズ狙い・レクチャー重視・家族行事)に合わせて使い分けましょう。

| 項目 | 乗合 | 仕立て(貸切) |

|---|---|---|

| 料金の考え方 | 1人あたりの乗船料。女性・子ども割引が設定される場合あり | 船1隻の貸切料金(人数上限あり)。人数で割ると1人単価が変動 |

| 出船確定 | 最少催行人数に達すると確定 | 予約成立で確定(天候判断は船宿) |

| 釣座・運用 | 先着/抽選/ローテーションなど船宿ルールに従う | グループで釣座を調整しやすい。初心者を中央寄りに配置など可 |

| カスタマイズ性 | 基本は船長判断の標準運用 | 集合/出船時間の微調整、レクチャー重視、写真撮影、ゆったり運用など相談可 |

| 向いているケース | 少人数、費用を抑えて実戦経験を積みたい、単独釣行 | 家族・会社行事・仲間内での練習会、子連れで安全に試したい |

| 注意点 | 満席時は釣りにくいことがある。マナーと譲り合いが大切 | 天候中止時の扱い、予約金・キャンセル料、最大定員と荷物制限を事前確認 |

初挑戦のグループや子連れは、仕立てで「安全配慮とレクチャー重視」を船長に相談すると、海況に合わせた運用で安心感が高まります。単独や少人数で経験を積むなら乗合が手軽です。

いずれの形態でも、予約時に「真タコ便の装備とルール(テンヤ/タコエギの可否・オモリ号数・PEラインの太さ・釣座ルール)」を明確にし、当日は受付〜乗船までの流れ(駐車→受付→氷→釣座→レクチャー)を把握しておくと、出船直前の慌てや準備漏れを防げます。

持ち物と服装と安全対策

東京湾を中心とした関東の真タコ船釣りは、甲板が濡れやすくタコのぬめりで滑りやすいのが特徴です。波や風、強い日差し・寒気にもさらされるため、タックル以外の装備をどれだけ適切に用意できるかが、安全性と釣果の安定に直結します。まずは安全の優先順位を決めて準備し、次に快適性・衛生・保冷の順で抜け漏れがないかチェックすることが、初めてでも安心して楽しむ最短ルートです。

滑り止め手袋とタコバサミなど必携品

真タコは吸盤とぬめりで素手だと保持しづらく、甲板も想像以上に滑ります。取り込みや手返しの効率、安全性を高めるために、次の装備は忘れずに持参しましょう。「滑りにくい手元」「安全に掴む道具」「冷やして持ち帰る箱」の三点セットが基本です。

| 用途 | 品名 | 目的・効果 | 目安スペック・注意点 |

|---|---|---|---|

| 安全 | 滑り止め手袋 | タコの吸盤・ぬめり対策、フックやテンヤから手を保護 | 手のひらラバーコーティングやニトリル素材。濡れても滑りにくいタイプ。サイズは手首まで覆えるもの |

| 取り込み | タコバサミ(フィッシュグリップ) | 吸盤が効いた状態でも頭部(胴)を確実につかむ | ステンレス製でロック付き。タコ専用やワイド顎タイプが安心。落下防止コード必須 |

| 取り込み | タコ用ピック/タコ外し | テンヤやエギから手早く安全に外す | 先端は返しの少ない形状で手元ガード付き。フック方向を常に船外に向けない |

| 保冷 | クーラーボックス | 鮮度保持(活かし・締め後の冷却) | 20〜35Lが目安。ブロック氷+板氷/保冷剤を併用。日陰に置き、フタはこまめに閉める |

| 保冷 | 氷・海水用バケツ | 海水氷(潮氷)を作って冷やし過ぎを防止 | クーラー内は「海水:氷=7:3」程度。真水のみは風味低下の原因 |

| 活かし | スカリ網/活かしネット | 一時的な活かしで身質キープ、墨吐き対策 | 船宿許可範囲で使用。他の仕掛けやスクリューに絡まない長さに調整 |

| 衛生 | タオル・ウェットティッシュ・消毒用アルコール | ぬめり・墨・血の拭き取り、手指衛生 | タオルは数枚。ゴミは必ず持ち帰る |

| 足元 | デッキブーツ/濡れても滑りにくいデッキシューズ | 甲板での防滑・防水・保温 | ラバーソールで細かなサイピング入り。フェルト・スパイク底やクロッグ系は滑りやすく船体も傷つくため不可 |

| 安全 | 偏光サングラス・帽子 | 飛散フック・照り返し・日射から眼と頭部を保護 | 偏光レンズはグレー系が万能。ひも付きハットで風対策 |

| 快適 | レインウェア/防寒ウェア | 雨・波しぶき・風から体温維持 | 防水透湿(上下分離またはサロペット)。冬は中綿・防風を重ね着 |

| 快適 | 飲料・塩分タブレット・日焼け止め | 熱中症・紫外線対策 | 経口補水タイプを目安に1.5〜2L。SPF50+/PA++++を2〜3時間おきに塗り直し |

| 便利 | プライヤー・ラインカッター・ニッパー | 根掛かり時やスナップ交換を安全・迅速に | 先端ロックと落下防止コードを装備。刃は防錆タイプ |

| 防水 | 防水スマホケース・モバイルバッテリー | 緊急連絡・釣果撮影・決済 | 首掛けまたは腕固定タイプ。転落時に流失しないようストラップ併用 |

| 衛生 | ジップ付き袋・新聞紙 | 下船後の小分けやにおい・ドリップ対策 | タコは新聞紙で軽く水気を取り袋へ。保冷は継続 |

甲板上のバケツやクーラーは通路をふさがないよう固定し、フタやハンドルが勝手に動かない向きに置きます。刃物はむき出しで置かず、必ずシースやキャップを装着。テンヤやタコエギのフックは常に船外方向へ向け、移動時はフックカバーを付けるのが安全管理の基本です。

ライフジャケットと船上マナー

船釣りでは救命胴衣の準備と正しい着用が最優先です。乗合船では、船長の指示に従い「桜マーク(型式承認)付き」の小型船舶用ライフジャケットを着用するのが一般的です。自動膨張式でも固形式でも、股ベルトを確実に通し、前ファスナーやバックルを最後まで閉じることが生死を分けます。

| 項目 | 内容 | チェックポイント |

|---|---|---|

| 規格 | 小型船舶用「桜マーク」付き(タイプA推奨) | 表示ラベルの型式・適用範囲を確認。乗合船の海域ならタイプAが安心 |

| 装着 | 腰巻き(自動膨張)/ベスト型(固形浮力) | レインウェアの上から装着。股ベルト必須。サイズ調整で体にフィットさせる |

| 点検 | インジケーター・ボンベ・カートリッジの期限 | 使用前に目視点検。交換期限切れはNG。水濡れ自動作動タイプは雨天の誤作動対策を |

| 付属 | ホイッスル・ライト | 落水時の位置知らせに有効。夜明け出船や濃霧は特に装備推奨 |

船上マナーは安全とトラブル回避のための基本です。以下を徹底しましょう。

- 乗船・移動中は片手を常に手すりや支点へ。荷物は最小限にし、通路・イケス・ハッチの上に置かない。

- 投入・回収は船長の合図に合わせ、隣との間隔を保つ。キャストは原則禁止の船が多い(縦の釣りに徹する)。

- オマツリ時は無理に引っ張らず、隣と声を掛け合いながら先にテンションを抜く。プライヤー・ニッパーで安全に対処。

- タコの取り込みは周囲へ「タコ上げます」と声掛けし、墨の向きを船外に。デッキに放置せずスカリやクーラーへ素早く収容。

- 甲板を汚したら海水でこまめに流し、ぬめりを残さない。滑り事故の予防につながる。

- 喫煙は指定場所で。仕掛け・糸くず・ビニールは必ず持ち帰る(環境保全)。

季節ごとの服装は「濡れる・風を受ける・汗をかく」を前提にレイヤリングで対応します。特に朝夕の寒暖差と風による体感温度低下に注意。防水透湿のアウター+速乾のベースレイヤー+状況に応じたミドルレイヤーの三層構成が、東京湾の乗合船では最も失敗が少ない選択です。

| 季節 | ベース | ミドル | アウター | 下半身 | 足元 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 初夏〜夏 | 速乾T・アームカバー | 薄手フーディー | 防水透湿レイン(急な雨・波しぶき) | 速乾ロングパンツ/サロペット | 通気デッキシューズ or 薄手デッキブーツ | 帽子・ネックゲイター・日焼け止め・飲料2L目安 |

| 秋 | 速乾ロンT | 薄手フリース | 防風レイン or ソフトシェル | ソフトシェルパンツ | デッキブーツ | 風で体感が下がる。雨天は一段暖かい装備に |

| 冬 | 厚手化繊インナー | 中綿ジャケット | 防寒レイン(中綿入り) | 防寒サロペット+防風インナー | 防寒デッキブーツ+厚手ソックス | 防寒手袋・カイロ・防寒フェイスマスクで低体温症対策 |

体調管理も安全の一部です。前夜は十分な睡眠を取り、乗船前に酔い止め薬を服用(説明書に従う)。朝食は軽めにし、甲板上ではこまめに水分・塩分を補給。「無理をしない・違和感を我慢しない・早めに休む」の三原則を守ると、釣果も安全も安定します。

最後に、出船前のブリーフィング(救命胴衣の確認、退避方向、落水時の合図、フックの取り扱い)を聞き漏らさず、わからない点は船長や中乗りに必ず質問しましょう。緊急時は「大声で知らせる→船長の指示に従う→救命浮環の投入と指差し呼称」で連携し、単独行動を避けることが鉄則です。

根掛かり対策とトラブルシューティング

東京湾の真タコ船釣りは、捨て石・牡蠣殻帯・ケーソン基部・運河のロープや漁網など、根掛かり要因が密集するエリアを攻めるゲームです。完全にゼロにはできませんが、事前の仕掛け設計と、現場での回収手順・判断を整えておくことでロストを最小限に抑え、釣り時間を最大化できます。

仕掛けの予備と回収のコツ

まずは「根掛かり前提」で準備するのが船タコの基本です。テンヤやタコエギの予備を十分に用意し、素早く交換できる体制を整えましょう。

根掛かりを減らすための仕掛け設計のポイントは次のとおりです。

- 捨て糸方式を採用する:オモリはナイロンの弱い捨て糸(本線やリーダーより細い号数)で接続し、根掛かり時はオモリだけが外れる設計にする。

- スナップスイベルを活用する:テンヤ/タコエギやオモリをスナップで着脱し、根掛かり直後に素早く交換・復帰できるようにする。

- コンパクト化:集寄りパーツやブレードを盛りすぎると抵抗増で底を這いやすくなるため、根周りでは控えめにする。

- リーダーは擦れに強い素材を使用し、傷が入ったら即時に結び直す。牡蠣殻や捨て石は想像以上にラインを痛める。

現場での根掛かり回収は、力任せに煽らず、角度とテンションのコントロールで外すのがコツです。

- 根掛かりを感じたら、竿を立てすぎずラインを張ったままステイし、船の揺れで外れないか数秒待つ。

- クラッチを一瞬切って10〜50cmほど糸を送り、別角度でゆっくり聞く(緩急をつけた「聞き上げ」)。

- 船べりを前後に数歩移動してライン角を変え、低い姿勢で一定圧をかけて外す。身体で「横方向」に引く意識で、竿で突っ張らない。

- それでも外れない場合は、道糸を手袋越しに持って一定のテンションで真っすぐ引き、捨て糸だけを切る。ロッドで無理にあおって折損させない。

- 回収後はテンヤ/タコエギのカンナ曲がり、スナップの歪み、リーダーの毛羽立ちを確認し、異常があれば即交換または結び直し。

根掛かりは「外す→すぐ釣りに戻る」までをワンセットで最短化することが釣果の鍵です。オマツリ(他の人との糸絡み)が疑われる場合は無理に引かず、「下通します/上通します」と声掛けしてスタッフに任せましょう。

| 状況・症状 | 想定原因 | その場の対処 | 再発防止の工夫 |

|---|---|---|---|

| ズルズルと止まって動かない | 捨て石・岩・牡蠣殻帯にテンヤが刺さる | クラッチオフ→数十cm送り→別角度で聞き上げ。移動して角度変更。 | 捨て糸を弱く設定/集寄りを控える/小突き後の間合いを短く。 |

| ゴムのように弾む感触 | ロープ・網・海藻に引っ掛かり | 無理に引かずスタッフに申告。テンション一定で外れ待ち。 | 運河・係留地縁は底を引きずらず、リフト&フォール中心に。 |

| 一瞬でガチ止まり | カケアガリの下で直角に突き刺さり | 竿を寝かせて水平方向に持続テンション。外れなければ捨て糸ブレイク。 | 底取りの直後はステイを短く、段差は素早く通過する。 |

| 急に重くなり動くが外れない | ゴミ・海藻の抱き込み | 数m巻き上げて船上で除去。無理に振らない。 | ラインを立てる。潮に乗って斜め引きしない。 |

| 隣と同時に重くなる | オマツリ(糸絡み) | 声掛けで上下を決め、ロッドを交互にくぐらせて解消。 | 投入・回収は合図に合わせる。斜め引きになったら即落とし直す。 |

なお、根掛かりを外す、またはラインを切る作業は滑り止め手袋を着用し、ラインを素手で強く握らないこと。人や装備に向けてテンヤ/オモリが飛ばないよう、周囲への声掛けと目配りを徹底しましょう。

潮が速い時の対応

二枚潮や速潮下では、道糸が大きく斜めになってテンヤ/タコエギが底を這い、根掛かりとオマツリが急増します。対処は「抵抗を減らし、ラインを立て、底取り回数を増やす」の三本柱です。

- オモリ調整:潮速に応じてオモリを適正化し、道糸の角度をできるだけ垂直に保つ。斜めが強くなったら迷わず回収→落とし直す。

- 仕掛けの抵抗を下げる:集寄り(ブレードやラトル)は控えめにし、テンヤ/エギはコンパクトなモデルへ。ダブルエギはシングルにするなど軽快化。

- 操作の最適化:長距離のズル引きを避け、リフト&フォールと小突き+短いステイで「点」を刻む。底取りは数秒〜十数秒おきに頻繁に。

- 投入角・位置の管理:船宿の指示がない限り基本は真下。必要に応じてわずかに船首側へ入れて角度を立て、45度以上の斜め引きはしない。

- ラインメンディング:スプールに指を当てて糸ふけを抑え、着底直後に余分を素早く回収。風と潮が逆なら、よりこまめに底を取り直す。

- オマツリ回避:速潮時は投入・回収のタイミングを合わせ、「下通します/上通します」と必ず声掛け。絡みを感じたら即時ストップ。

斜めに引きずる時間を短くし、こまめな落とし直しで「常に仕掛けを立てる」ことが、速潮下の根掛かり削減とヒット率向上の両立につながります。状況がピークに達したら無理をせず、潮緩みのタイミングで集中して打つのも選択肢です。釣行後はPE本線とリーダーの擦れを入念にチェックし、毛羽立ちや白化があれば広めにカットして結び直しましょう。

釣果情報の集め方

東京湾の真タコは「直近の実釣データ」と「数日間の推移」を突き合わせることで、どこで・いつ・何で・どの深さを攻めるべきかが見えてきます。船宿の釣果ブログやSNS、釣果アプリ、専門メディアを組み合わせて、更新頻度・情報の粒度・信頼性を客観的に見極めましょう。

まずは媒体ごとの長所と注意点を把握し、日々の習慣としてチェックできる「回し方」を作ることが、安定した釣果につながります。

| 媒体 | 更新頻度 | 情報の粒度 | 強み | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 船宿の釣果ブログ | 出船日当日〜翌日 | エリア、サイズ・数、タナ、仕掛け、潮回り、コメント | 現場の一次情報。当日の傾向が最も分かる | ピンポイントは伏せられがち/表記ルールが船宿で異なる |

| 船宿のSNS(X・Instagram・YouTube) | リアルタイム〜当日 | 写真・動画・ハイライト中心 | 画像から水色・底質・タコのサイズ感を読み取りやすい | 誇張や時差投稿に注意/ハッシュタグで地域差が混在 |

| 釣果アプリ(例:ANGLERS) | 随時 | ユーザー投稿の釣果ログ | 多数のサンプルで傾向把握がしやすい | 位置情報は秘匿が多い/個人差・道具差の影響が大きい |

| 釣りメディア(TSURINEWS・釣りビジョン) | 日次〜週次 | 傾向分析、実釣レポ、解説 | 時期・潮回りの「効く戦略」を体系的に学べる | 速報性は船宿ブログより劣る場合あり |

媒体の特性を活かし、船宿ブログとSNSで「直近の強い情報」を押さえ、釣果アプリで「母数」を確認し、専門メディアで「背景と理屈」を補完するのが基本です。

船宿の釣果ブログとSNS

真タコの船釣りは、船長の操船と探見丸などの反応読み、潮のタイミングで釣果が大きく変わります。ゆえに船宿の一次情報が最重要。富津・木更津、川崎・横浜、金沢八景・横須賀、久里浜・走水などエリアごとに複数の船宿をフォローし、日々の「同条件・同時間帯」の比較でブレを減らしましょう。

- 出船港別に「定点観測」する船宿を3〜5軒ずつ選定(例:富津・木更津/川崎・横浜/金沢八景・横須賀/久里浜・走水)。更新が安定しているブログ・SNSをブックマークしておく。

- 毎回の投稿から「数・最大サイズ・平均サイズ・水深・オモリ号数・仕掛け種別(テンヤ/タコエギ)・カラー傾向・風向風速・潮回り(大潮〜小潮)・ポイントの地形(干潟・カケアガリ・岩礁)」を抜き出し、簡易メモまたはスプレッドシートに記録。

- 3〜5日単位で移動平均を取り、「浅場が上向き/深場で型狙い」「カラーは蛍光系が強い」「テンヤ優勢」など、戦術レベルの傾向を可視化。単日の爆釣・渋い日をノイズとして扱う。

- 写真・動画からの読解術:タコの吸盤サイズで重量感を推定、デッキに砂泥が多ければ干潟〜砂泥底、海面の白波で風速感、ロッド曲がりでオモリ号数の重さ感を推測。巻き上げ速度やネットの使い方から取り込みの難度も想像できる。

- SNSのハッシュタグ検索を併用。「#東京湾タコ」「#船タコ」「#タコエギ」「#タコテンヤ」「#金沢八景」「#川崎新堤」など複合で期間指定検索し、同条件の投稿を横串比較する。

船宿の発信は最前線の羅針盤ですが、混雑抑止やポイント保護の観点で詳細は伏せられることがあります。位置情報の特定や測位共有を過度に追わず、現場へのリスペクトとマナーを優先しましょう。ユーザー投稿型の釣果アプリも補助的に活用できます。

つりニュースや釣りビジョンの活用

専門メディアは、単発の速報よりも「なぜ今このパターンが効くのか」を整理してくれるのが利点です。東京湾の真タコに関する実釣レポート、シーズナブルなパターン、潮回り別の戦略、カラーやテンヤ号数の選択など、背景知識を更新することで、当日の船宿情報を戦術に落とし込みやすくなります。

日々のチェックには、地域記事が豊富なTSURINEWS(つりニュース)、実釣番組や特集で知見を深められる釣りビジョンのWebコンテンツが役立ちます。これらで得た「時期×水深×仕掛け×誘い」の定石を、船宿の当日情報と突き合わせれば、ポイント選びとタックル最適化の精度が上がります。

| タイミング | 主な参照先 | 確認項目 | 次のアクション |

|---|---|---|---|

| 7〜3日前 | 専門メディア、過去レポ | 今期の傾向(浅場/深場、テンヤ/エギ、カラー)、サイズの出方 | 目標エリアを2つに絞り、道具(オモリ号数・テンヤ重量・エギカラー)を仮決定 |

| 2〜1日前 | 船宿ブログ・SNS、釣果アプリ | 直近の数と型、平均水深、潮回り相性、風向風速による凪/風裏 | 出船時間に合わせて狙いの「時合」を想定。予備の仕掛けとカラーを再選定 |

| 当日朝 | 船宿SNS(リアルタイム) | 乗り場・出船可否・当日の推奨仕掛け・オモリ号数 | 船長の指示に即応できるよう、テンヤ/エギの重さとカラーを船上で即交換できるよう準備 |

| 釣行後 | 自身のログ、船宿釣果 | 時合・水深・潮位・誘い・アタリの出方・バラシ要因 | 再現可能な要素を抽出して次回へフィードバック。情報発信は位置特定に配慮 |

「速報(船宿・SNS)」で当日の戦術を、「蓄積知」(専門メディア)で理屈を補強し、「群集知」(釣果アプリ)で傾向の確からしさを検証する──この三位一体で、関東・東京湾の真タコ船釣りの情報収集は飛躍的に精度が上がります。

捌き方と持ち帰りと料理

関東の真タコ(マダコ)を東京湾の船釣りで手にしたら、鮮度の良さをキープしつつ下処理を正しく行い、用途に合わせて調理・保存することが大切です。ここでは船上から自宅までの持ち帰り、家庭での捌き方(下処理とぬめり取り)、定番料理、冷蔵・冷凍の保存方法までを一連で解説します。

美味しさと安全性を両立させる鍵は「早めの保冷」と「適切な下処理」、そして「用途に応じた加熱・保存」です。

下処理とぬめり取り

まずは船上での扱いと帰宅後の下処理の全体像を把握しましょう。以下の表は、釣り上げ直後から調理前までの基本工程と注意点の目安です。

| 工程 | やり方 | 目安 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 締めと保冷開始(船上) | タコ締めピックやキリで目と目の間を刺し即締めし、クーラーボックスで冷やす。 | できるだけ早く0〜4℃帯へ | 海水と氷で「海水氷」を作るか、濡れタオルで包み保冷剤に当てる。長時間の真水浸けは水っぽくなる。 |

| 簡易洗浄(船上〜帰港) | 軽く海水でぬめりと砂を流す。 | 墨は無理に全部落とさない | 他魚と分けてジッパーバッグへ。直射日光を避け、保冷チェーンを切らさない。 |

| 内臓処理(帰宅後) | 胴を裏返してワタ(内臓)・墨袋を外す。 | 胴を指で押し出すと裏返しやすい | 墨袋は破らない。破れたら流水で丁寧に洗い流す。 |

| くちばし・目の除去 | カラストンビ(くちばし)を根元から押し出して除去し、必要に応じて目も切り取る。 | 包丁または指で押し出す | 吸盤を傷つけすぎない。指先を切らないように注意。 |

| ぬめり取り | 粗塩でよく揉み、ヌメリが出なくなるまで繰り返す。 | 塩揉み→流水→塩揉み | 小麦粉揉みは家庭内で。船上や屋外で粉や洗剤を流さない。 |

| 水気取り・下ごしらえ | キッチンペーパーで水気をしっかり拭き、用途に応じて胴と足を切り分ける。 | 吸水は丁寧に | 水分が残ると臭み・ドリップの原因。冷蔵・冷凍は小分け推奨。 |

船上や岸壁で小麦粉や洗剤を海へ流すのは厳禁です。塩もみ・小麦粉もみは必ず家庭内の流し台で行い、排水や廃棄物の扱いに配慮してください。

塩もみのコツは、粗塩を全体にまぶし、体表のぬめりと汚れを浮かせるイメージでしっかり揉み込むことです。ぬめりが多い場合は2〜3回繰り返します。小麦粉を使う方法はぬめりを物理的にからめ取れる一方で、吸盤の目詰まりや排水の問題があるため、少量で短時間に留め、よく洗い流します。皮は基本的に剥がさず、吸盤の食感や旨味を活かしましょう(料理によって薄皮をこそげ落とす程度は可)。

胴(頭)は裏返して内膜をこそげ、足は根元から切り分けると扱いやすくなります。刺身を想定する場合は、ぬめり取りののち冷蔵庫でしっかり冷やして身を落ち着かせ、薄造りに適した硬さに整えると切りやすくなります。生食は新鮮でもリスクがゼロではないため、基本は加熱を推奨します。

最も安全なのは加熱調理です。生食する場合は、流通基準を満たす生食用を選ぶか、衛生管理に十分配慮したうえで自己判断してください。

定番料理と保存方法

真タコ料理の要は「下茹で」と「水分管理」。茹ですぎは硬化、茹で不足は生臭さの原因になります。たっぷりの湯に塩少々と昆布を加え、足先を数回湯にくぐらせて反らせてから本投入し、サイズに応じて火入れを調整します。小さめの足は短時間、胴付きの大きめはやや長めにし、中心まで白く不透明になって弾力が出たら引き上げ、余熱で火を通します。取り出したら氷水で急冷せず、粗熱を自然に落としてから水気を拭くと、旨味の流出が少なく仕上がりが良くなります。

| 料理 | 下ごしらえ | 火入れ・味付けの目安 | 仕上がりのポイント |

|---|---|---|---|

| たこ刺し・薄造り | ぬめり取り→軽く湯引き(表面のみ)→冷蔵で身を落ち着かせる | 湯引きは短時間で表面が白くなればOK | 薄切りにして柚子塩やポン酢、わさび醤油で。薬味(生姜・大葉)で風味アップ。 |

| 酢の物(たこ酢) | 下茹で→薄切り→塩もみしたキュウリと合わせる | 甘酢+出汁少量でまろやかに | 冷やして味をなじませる。白ごま・生姜で香り付け。 |

| 唐揚げ | 下茹で→一口大→水気をふく | 下味(醤油・酒・生姜)→片栗粉→高温で短時間 | 揚げすぎない。最後に塩・山椒でキレ良く。 |

| たこ飯 | 下茹で→小さめ角切り | 昆布出汁・醤油・みりんで炊飯、途中でタコを加える | 炊き込み後の蒸らしで旨味を全体へ。生姜・三つ葉で香り良く。 |

| アヒージョ・ガリシア風 | 下茹で→ぶつ切り | ニンニク・鷹の爪・オリーブ油で低温加熱 | パプリカパウダー・塩でシンプルに。パンやワインと好相性。 |

| やわらか煮 | 下茹で→大きめブツ | 醤油・砂糖・酒・生姜で控えめにコトコト | 強火・長時間は硬化しやすい。弱火でゆっくり。 |

保存は「温度・水分・空気(酸化)」のコントロールが基本です。冷蔵はチルド帯で短期、冷凍は急冷・小分け・密封で長期化。生のままより、軽く下茹でしてからの冷凍の方が解凍時のドリップが少なく、食感を保ちやすい傾向があります。

| 状態 | 保存方法 | 期間の目安 | ポイント |

|---|---|---|---|

| 生(内臓処理済み) | ペーパーで水気を取り、密閉容器またはジッパーバッグで冷蔵(0〜4℃) | 1〜2日 | できるだけ早く加熱調理へ。匂いが強い場合は無理せず加熱前提に。 |

| 茹で(加熱済み) | 粗熱後に小分け密封し冷蔵 | 2〜3日 | 表面の水気をしっかりふき取る。使う分だけ取り出す。 |

| 生冷凍 | 水気を拭き小分け→ラップ密着→ジッパーバッグ(二重)で-18℃以下 | 約1カ月 | 薄く平らにして急冷。解凍は冷蔵庫内でゆっくり。 |

| 茹で冷凍 | 軽く下茹で→冷却→水気除去→小分け真空やラップ+袋 | 約1カ月 | グレーズ(薄い氷膜)で乾燥防止。用途別にカットしておくと便利。 |

解凍は冷蔵庫内で半日〜一晩が基本です。急ぐ場合は氷水に入れた袋ごと戻す方法が食感の劣化を抑えられます。電子レンジの解凍は加熱ムラや硬化を招きやすいため避けましょう。

鮮度の見分けは、ぬめりが透明〜乳白で嫌な匂いがせず、吸盤がしっかりしていること、水っぽいドリップが出すぎていないことが目安です。異臭や変色があれば食べずに廃棄してください。

クーラーボックスでは氷をケチらず、帰宅後は速やかに内臓処理→ぬめり取り→小分け保存まで一気に行うと、食味と衛生面の両方で良い結果が得られます。

よくある質問

- 雨天や強風で出船できるか

-

関東・東京湾の真タコ船釣りは、小雨程度であれば通常どおり出船するケースが多い一方、強風や雷、波浪など安全を損なう要因がある場合は中止や時間短縮に切り替えるのが一般的です。最終判断は各船宿・船長が、当日の気象・海況と参加者の安全を最優先に下します。特に、台風接近や前線通過時、強い北東風・南西風で波が立つ状況、雷注意報や濃霧の発生時は欠航が増えます。

出船可否は、予約時に案内される「前日夕方〜夜の最終連絡」と「当日早朝の直前判断」で更新されるのが通例です。集合時刻や出船時刻、短時間での判断変更に対応できるよう、携帯電話の着信・SMS・メール・LINEなどの連絡手段を必ず確認しておきましょう。

気象の最新情報は、気象庁の注意報・警報や、気象庁の風予報でこまめにチェックするのがおすすめです。東京湾は地形の影響で風向によって波が立ちやすい海域があるため、風速だけでなく風向、波高、うねりの周期、潮の速さを総合的に見ると判断がより的確になります。

スクロールできます判断材料 一般的な目安の一例 備考(東京湾の真タコ想定) 降水 小雨は出船することが多い/雷や豪雨は中止傾向 雷注意報や雷雲接近は安全最優先で見合わせ 風速 5〜8m/sで注意/10m/s前後から欠航が増えやすい 横風・向かい風は底取り困難や転倒リスクが上がる 風向 北東・南西の強風で波立ちやすい 行き先ポイント・航路により影響度が変わる 波高・うねり 1m前後は可/1.5m超は厳しい 長周期うねりは体感以上に釣りづらく安全面に影響 注意報・警報 強風・波浪・雷・濃霧は中止判断に直結 最新の公式情報で必ず再確認 最終判断 船宿・船長の判断に従う 安全確保を最優先。無理な出船はしない 雨天出船時は、上下セパレートのレインウェア、滑りにくいデッキブーツ(長靴)、防寒着(季節に応じて中間着・防風シェル)、防水グローブ、帽子、替えの手袋・靴下・タオルを必携です。夏は熱中症対策として経口補水液や凍らせた飲料、首元の冷却グッズ、日焼け止めも用意しましょう。視界が悪い状況やデッキが濡れた日は移動時の転倒やタックル破損が増えるため、船長のアナウンスに従い、タモ・テンヤ・タコエギの取り扱いをいつも以上に丁寧に行ってください。

キャンセルポリシーは船宿ごとに異なります。安全理由による中止・早上がりは振替や返金対応がある一方、自己都合キャンセルや無断キャンセルは所定のキャンセル料が発生することが多いため、予約時に必ず確認しましょう。なお、遊漁船ではライフジャケットの常時着用が求められます。桜マーク(型式承認)付き救命胴衣の基礎知識を事前に確認し、サイズが合うものを着用してください。

20代から始めるアウトドア ライフジャケットおススメ4選!川や海でレジャーをするなら身につけて | 20代から始めるアウトドア これから夏本番を迎えて、水辺でのレジャーが本格化してきます。そうなってくると増えてくるのが水難事故。今回はそんな水難事故に備えるライフジャケットのおススメを紹介…

ライフジャケットおススメ4選!川や海でレジャーをするなら身につけて | 20代から始めるアウトドア これから夏本番を迎えて、水辺でのレジャーが本格化してきます。そうなってくると増えてくるのが水難事故。今回はそんな水難事故に備えるライフジャケットのおススメを紹介… - 子連れや初心者でも大丈夫か

-

東京湾の真タコ船は、初心者歓迎の乗合船が多く、レンタルタックル・出船前の操作説明・船上での取り込みサポートを提供する船宿が一般的です。タコは船下の底を丹念に探る釣りでキャスティングが不要なため、ファミリーやビギナーにも挑戦しやすいターゲットです。とはいえ、根掛かりや足元の滑り、タコの墨吐きなど特有の注意点があるため、事前準備と安全配慮が欠かせません。

子連れの場合は、年齢・体格に合ったライフジャケット(桜マーク付き)を必ず着用し、ミヨシ(船首)など揺れが大きい釣り座は避け、船体中央〜艫(とも)寄りの安定した席で、必ず大人が隣で同伴するようにしましょう。トイレ付き・キャビン付きの大型船、半日船や午前船など短時間のプランを選ぶと負担が少なく快適です。船酔いが心配な方は、出船前夜と当日朝に酔い止めを適切に服用し、空腹・寝不足・アルコールを避けてください。

スクロールできます項目 推奨・チェック内容 補足 サポート体制 初心者向けレクチャー、取り込み補助、レンタル有無 テンヤ・タコエギの扱い、根掛かり回収方法を事前確認 釣行時間 半日船・午前船から始める 暑さ寒さ対策や集中力の持続に有利 船の設備 個室トイレ・キャビン・日よけ(オーニング) 子連れ・ビギナーの安心感と快適性が向上 安全装備 桜マーク付きライフジャケット(子供用サイズも) 乗船中は常時着用。サイズ適合を必ず確認 釣り座 船体中央〜艫側を優先 ミヨシは上下動が大きくバランスを崩しやすい 服装・持ち物 滑り止め付き長靴、防水グローブ、レインウェア上下、帽子、酔い止め、飲料、タオル、タコバサミ、クーラーと氷 夏は熱中症対策、冬は防風・防寒の重ね着を ルール・マナー PE号数・オモリ号数・テンヤやタコエギの規定を厳守 オマツリ防止・安全確保のため船長指示に従う 乗合と仕立 家族・グループは仕立(貸切)も検討 気兼ねなく練習でき、子供のペースに合わせやすい 持ち帰りの管理は、直射日光を避けたクーラーボックスに海水氷(海水+氷)で低温管理するのが無難です。取り込み時に墨を吐くため、子供にはアイガード(偏光サングラス)やレインウェアのフード着用を勧め、タコの扱いは大人が主導してください。安全・快適・ルール順守の3点を徹底すれば、子連れや初挑戦でも東京湾の真タコ釣りを十分に楽しめます。

まとめ

東京湾の真タコは、時期×水深×地形×潮の組み合わせが釣果を左右します。初夏〜夏は浅場、秋〜冬は深場が基本。テンヤ/エギは状況で使い分け、正確な底取りとステイ、乗りの見極めでバラシ減。船宿の最新釣果で当日パターンを把握し、ライフジャケットや滑り止め手袋で安全確保。

富津沖〜久里浜沖の定番筋を丁寧に攻めれば、安定して良型に近づけます。根掛かり対策に予備仕掛けを用意し、潮が速い日は重めのオモリで底を切らさないことが結論です。

コメント