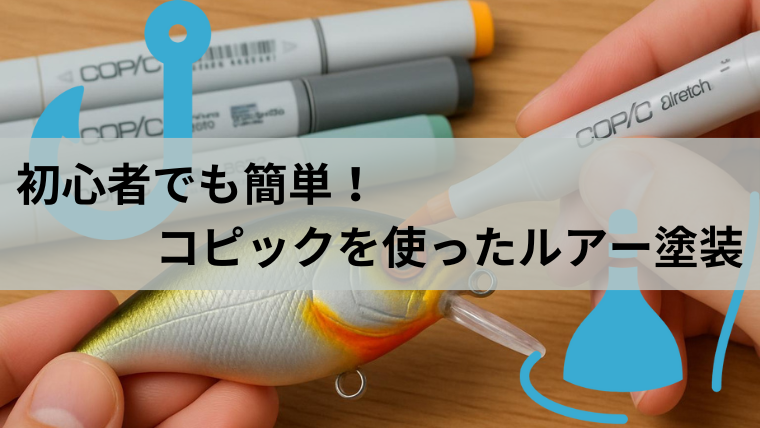

「自分だけのオリジナルルアーを作りたいけど、塗装は難しそう…」そんな悩みを抱えていませんか?

実は、画材用のコピックを使えば、専門的な道具がなくても初心者でも驚くほど手軽に、本格的なルアー塗装が可能です。

この記事では、必要な道具の選び方から、下地処理、美しい塗装のコツ、色にじみを防ぐトップコート術まで、コピックでのルアー塗装の全手順を徹底解説。読み終えれば、誰でも簡単に世界に一つのルアーを作れるようになります。

なぜルアー塗装にコピックがおすすめなのか

「自分だけのオリジナルカラーのルアーで魚を釣りたい!」そんなアングラーの夢を、驚くほど手軽に実現してくれるのが、イラスト制作などで有名なアルコールマーカー「コピック」です。

せんちゃん

せんちゃん公式YouTubeチャンネルでの紹介動画も見てみると良いです。

専門的なエアブラシ塗装は、コンプレッサーや塗装ブースといった大掛かりな設備が必要で、初心者にはハードルが高いのが現実。

しかし、コピックを使えば、まるでペンでお絵描きするような感覚で、誰でも簡単にルアーのカラーリング、リペイントに挑戦できます。しかも専用の「ABSエア缶直結セット」を使う事で簡単にエアブラシ塗装もできる優れもの。

ここでは、ルアー塗装にコピックが選ばれる3つの大きな理由を詳しく解説します。

手軽に始められる圧倒的な簡単さ

コピックを使ったルアー塗装の最大の魅力は、特別な設備や専門知識がなくても、ペンで色を塗る感覚で始められるその手軽さにあります。通常、ルアー塗装といえばスプレー缶やエアブラシが主流ですが、これらにはいくつかの課題がありました。

- エアブラシ塗装

-

高圧で塗料を噴射するため、コンプレッサーやエアホース、ハンドピースといった機材が必要。初期投資が高額になりがちで、作動音も大きく、夜間の作業や集合住宅では気を遣います。また、塗料の希釈や使用後の洗浄にも手間と時間がかかります。

- スプレー缶塗装

-

広範囲に塗料が飛散するため、屋外での作業や塗装ブースが必須。細かい塗り分けや繊細なグラデーション表現には向いていません。

その点、コピックならペン本体とルアーブランクス(塗装前のルアー本体)さえあれば、すぐにでも作業を始められます。キャップを外して塗るだけなので、塗料の準備や面倒な後片付けは一切不要。シンナー系の強い溶剤臭も少なく、室内でも適切な換気を行えば快適に作業できるため、時間や場所を選ばずに「やってみたい」と思った瞬間に取り組めるのが大きなメリットです。

オリジナリティあふれる豊富なカラー

コピックがプロのイラストレーターからも支持される理由の一つが、その圧倒的なカラーバリエーションです。ルアー塗装においても、この色の豊富さが大きな武器となります。

現在、コピックは全358色という圧倒的なラインナップを誇り、ルアー塗装で多用するベイトフィッシュ(捕食対象魚)の微妙な体色の違いや、水質に合わせた細かなカラー調整を自在に行うことができます。例えば、一口に「シルバー」といっても、青みがかったものから黄色みがかったものまで、リアルな魚の体色を再現するための選択肢が豊富に揃っています。

さらに、無色の溶剤マーカー「0番(カラーレスブレンダー)」を使えば、色をぼかしたり、混色したり(ブレンディング)することも可能。これにより、プロがエアブラシで描いたような滑らかなグラデーションや、複雑な色合いを初心者でも簡単に表現できます。既存のルアーにはない、あなただけのオリジナルカラーを生み出す創造性は無限大です。

| カラー系統 | 代表的な色番号例 | 主な用途・表現 |

|---|---|---|

| クールグレー (C) / ウォームグレー (W) | C-1, C-3, W-1, W-3 | ベースのシルバー、シャッド系カラーの陰影、腹側の表現 |

| アースカラー (E) | E31, E43, E57 | ブラウンバック、ザリガニ・ゴリ系カラー、土系の色合い |

| グリーン系 (G / YG) | G21, YG03, G07 | チャートリュース、アユの背中のオリーブ色、バス系の体色 |

| ブルー系 (B) / ブルーバイオレット系 (BV) | B02, B24, BV02 | ワカサギやイワシの背中の青み、ゴースト系のアクセント |

| 蛍光色 (F) | FY1, FYG2, FRV1 | バイトマーカー、アピールカラー、マズメ時や濁り潮での視認性向上 |

筆塗りで細かい模様の塗装も可能

コピックのペン先(ニブ)は、ルアーの立体的なボディに繊細な模様を描き込むのに非常に適しています。特に、多くのユーザーに選ばれている「コピックスケッチ」や「コピックチャオ」に採用されている「スーパーブラシ」は、しなやかで筆のような描き心地が特徴です。

このスーパーブラシを使えば、以下のような細かい表現もフリーハンドで簡単に行えます。

- パーマーク

-

ヤマメやイワナの体側にある特徴的な斑点を、ひとつひとつ丁寧に描ける。

- エラ周りの塗り分け

-

リアルなベイトフィッシュを模倣する上で重要な、エラ蓋の微妙な赤みや縁取りを精密に再現。

- ウロコ模様

-

ネットを被せて上から塗る定番の方法だけでなく、熟練すればリアルなウロコを1枚ずつ描き込むといった表現も可能。

- タイガーストライプ

-

バスカラーで人気の縞模様も、マスキングテープなしで手軽に描ける。

エアブラシではマスキング作業が必須となるような複雑な模様も、コピックならペン先で直接、思い通りに描き込めるため、作業効率が格段に向上します。この表現力の高さが、ルアービルドを「塗装作業」から「創作活動」へと昇華させてくれるのです。

コピックでのルアー塗装に必要な道具一覧

コピックを使ったルアー塗装は、プラモデル用の塗料やエアブラシシステムをゼロから揃えるよりも手軽に始められるのが魅力です。しかし、美しい仕上がりと実釣に耐える強度を実現するためには、いくつかの専用道具が必要になります。ここでは、ルアー塗装の主役であるコピックから、下地処理、コーティング剤、そして作業を快適にする便利アイテムまで、必要な道具を網羅的にご紹介します。

メインで使うコピックの種類と選び方

ルアー塗装の心臓部となるのが、アルコールマーカーの「コピック」です。イラスト用途で有名ですが、その優れた発色と速乾性、混色のしやすさがルアー塗装にも最適。主に「コピックスケッチ」と「コピックチャオ」の2種類が使われます。

コピックスケッチとコピックチャオ

どちらもルアー塗装に使用できますが、それぞれに特徴があります。自分のスタイルや予算に合わせて選びましょう。

| 種類 | 特徴 | ルアー塗装でのメリット |

|---|---|---|

| コピックスケッチ | 全358色の豊富なカラーバリエーション。インク補充、ニブ(ペン先)交換に対応。楕円形のボディ。 | 色の選択肢が非常に広く、リアルなベイトフィッシュカラーの再現やオリジナリティあふれる配色が可能。特に筆のようなタッチで塗れる「スーパーブラシ」は、グラデーションや細かい模様を描くのに最適です。 |

| コピックチャオ | 全180色。スケッチより安価で、インク量も少なめ。インク補充、ニブ交換に対応。丸形の細いボディ。 | 初期投資を抑えたい初心者にぴったり。スケッチと同じ「スーパーブラシ」が採用されているため、基本的な塗り心地や表現力はスケッチと遜色ありません。まずはチャオで基本色を揃え、必要に応じてスケッチで色を買い足すのがおすすめです。 |

どちらのモデルも、インクがなくなったら「コピックインク」で補充できるため、ランニングコストを抑えながら長く使い続けられます。

コピックエアブラシシステム

手塗りだけでなく、より本格的な吹き付け塗装をしたい方には「コピックエアブラシシステム(ABS)」がおすすめです。

これは、お持ちのコピックマーカーを装着し、エア缶やエアコンプレッサーに接続するだけで、手軽にエアブラシ塗装が楽しめる画期的なツールです。均一な面を塗ったり、滑らかなグラデーションを作ったりする際に絶大な効果を発揮し、ルアーのクオリティを格段に向上させます。

公式YouTubeチャンネルでも紹介されていますので、確認してみると良いです。

塗装するルアー本体(ブランクス)

塗装を施すルアー本体(ブランクス)を用意します。入手方法は大きく分けて2つあります。

- 市販ルアーをリペイントする

-

使わなくなったルアーや、塗装が剥げてしまったルアーの塗装を一度すべて剥がし、再塗装します。

- 無塗装のルアーブランクスを購入する

-

釣具店や通販サイトで、ハンドメイドルアー用の無塗装ブランクスが販売されています。素材はプラスチック、ウッド、発泡ウレタンなど様々ですが、初心者は安価で扱いやすいプラスチック製のものがおすすめです。

サクライフマーケット¥1,348 (2025/07/29 11:23時点 | 楽天市場調べ)

下地処理のための道具

コピックの美しい発色を引き出し、塗装を剥がれにくくするために下地処理は欠かせません。仕上がりを左右する最も重要な工程です。

塗装を保護するトップコート剤

コピックのインクはアルコール性のため、そのままだと水や摩擦ですぐに色落ちしてしまいます。実釣で使うためには、強靭な塗膜で塗装面を保護するトップコートが必須です。

- 2液性ウレタン塗料

-

主剤と硬化剤を混ぜて使うタイプ。手間はかかりますが、硬度、光沢、耐薬品性に最も優れ、ルアーのトップコートとして最適解と言えます。ルアーを丸ごと漬け込む「ドブ漬け」で、厚く均一な塗膜を作ります。

- 1液性ウレタン塗料

-

混ぜる手間がなく手軽ですが、2液性に比べると塗膜の強度は劣ります。

- セルロースセメント

-

ハンドメイドルアーで伝統的に使われるコーティング剤。乾燥が速く重ね塗りがしやすいですが、ウレタンに比べると黄変しやすく、独特の匂いがあります。ちなみにスプレータイプのものがおすすめです。

初心者が最初に選ぶなら、最も確実で美しい仕上がりになる2液性ウレタン塗料をおすすめします。

あると便利なその他アイテム

必須ではありませんが、揃えておくと作業効率と仕上がりの質が格段にアップするアイテムです。

- ルアースタンド(乾燥台)

-

塗装やコーティング後のルアーを吊るして乾燥させるための台。段ボールや針金で自作も可能です。

オルルド釣具¥908 (2026/01/08 02:43時点 | Amazon調べ)

プラモデルの塗装ベースなんかもおすすめです。

Goreson¥1,424 (2026/01/08 02:43時点 | Amazon調べ)

- マスキングテープ

-

エラや腹など、色を塗り分けたい部分の境界線をきれいに出すために使います。

タンタンショップ¥1,200 (2025/07/22 07:52時点 | 楽天市場調べ)

- デザインナイフ

-

マスキングテープの精密なカットや、細かい修正に役立ちます。

- 0番(カラーレスブレンダー)

-

色をぼかしたり、はみ出した部分を修正したり、グラデーションを作ったりと、表現の幅を広げてくれる透明なインクのペンです。

- ネット類

-

玉ねぎやみかんが入っているネットをルアーに被せて上からスプレーすると、簡単にリアルなウロコ模様が描けます。

- 保護具(マスク、手袋、保護メガネ)

-

脱脂剤やスプレー塗料の溶剤から身を守るために必ず着用しましょう。安全に作業を楽しむための最重要アイテムです。

明成ショップ楽天市場店¥1,000 (2025/08/06 08:08時点 | 楽天市場調べ)

GAOS 楽天市場店¥1,790 (2026/01/12 21:49時点 | 楽天市場調べ)

GAOS 楽天市場店¥1,790 (2026/01/12 21:49時点 | 楽天市場調べ)

AMURO express¥1,403 (2025/07/29 11:23時点 | 楽天市場調べ)

AMURO express¥1,403 (2025/07/29 11:23時点 | 楽天市場調べ)

部屋が塗料で汚れないために、簡易塗装ブースなどもあると便利です。

本格的なファン付きの塗装ブースはプラモデルが趣味でもない限りは不要かと思います。GSI クレオス(GSI Creos)¥2,303 (2026/01/12 21:48時点 | Amazon調べ)

初心者向け コピックを使ったルアー塗装の基本手順

コピックを使ったルアー塗装は、プラモデル作りやイラスト作成とは少し異なる、独特の工程があります。しかし、一つひとつのステップを丁寧に行えば、初心者でも市販品に負けないオリジナリティあふれるルアーを完成させることができます。ここでは、ルアー塗装の基本となる4つのステップを、写真や図解をイメージしながら分かりやすく解説していきます。

ステップ1:下地処理で塗料の密着度を上げる

ルアー塗装において最も重要と言っても過言ではないのが「下地処理」です。この工程を丁寧に行うことで、コピックのインクがしっかりとルアーに定着し、塗装が剥がれにくく、美しい仕上がりが長持ちします。面倒に感じるかもしれませんが、釣果を左右する大切な作業ですので、じっくりと取り組みましょう。

塗装の剥離と足付け(サンディング)

市販のルアーをリペイントする場合、まずは元の塗装を剥がす必要があります。塗装剥離剤を使う方法もありますが、ルアー本体のプラスチックを傷める可能性があるため、サンドペーパー(紙やすり)で削り落とすのが安全でおすすめです。

塗装されていない「ブランクス」と呼ばれるルアー本体を使用する場合でも、表面には製造時の離型剤などが付着していることがあります。また、塗装の食いつきを良くするために、表面に細かな傷をつける「足付け(サンディング)」という作業が必要です。

| 作業内容 | 使用する道具 | ポイント |

|---|---|---|

| 塗装の剥離 | サンドペーパー(#240~#400程度) | 元の塗装が完全になくなるまで、根気よく削ります。 |

| 足付け(サンディング) | サンドペーパー(#600~#800程度) | ルアーの表面全体が均一に白っぽくなるまで、優しく研磨します。 |

この作業で出た削りカスは、後の工程のためにきれいに洗い流しておきましょう。

脱脂作業

足付けが終わったら、ルアーの表面に残った油分や手の皮脂を取り除く「脱脂」を行います。油分が残っていると、その部分だけ塗料を弾いてしまい、塗装ムラや密着不良の大きな原因となります。

脱脂には、パーツクリーナーやシリコンオフ、無水エタノールなどが使えます。キッチンペーパーや清潔な布に少量を含ませ、ルアー全体を丁寧に拭き上げてください。この時、プラスチックを侵さないタイプの製品を選ぶことが重要です。脱脂作業が終わった後は、塗料を塗るまで素手でルアーに触らないように注意しましょう。

プライマーとサーフェイサーを塗る

脱脂が完了したら、いよいよ下地塗装です。「プライマー」と「サーフェイサー」という2種類の下地材を使います。

- プライマー

-

塗料の密着性を高める接着剤のような役割を果たします。特にプラスチックや金属など、塗料が乗りにくい素材には必須です。

ゲーム&ホビー ケンビル Kenbill¥990 (2026/01/12 21:49時点 | 楽天市場調べ)

- サーフェイサー

-

表面の細かな傷を埋めて滑らかにし、上から塗る色の発色を良くする役割があります。白色のサーフェイサーを使えば、コピックの鮮やかな色がそのまま表現できます。

GSI クレオス(GSI Creos)¥1,180 (2026/01/12 21:48時点 | Amazon調べ)

スプレータイプの「プライマースプレー」や「サーフェイサー(白)」を使い、ルアーから20~30cmほど離して、薄く均一に吹き付けます。一度に厚塗りしようとせず、「薄く吹いて乾かす」を2~3回繰り返すのがコツです。これで、コピックで塗装するための完璧なキャンバスが完成します。

ステップ2:コピックでベースカラーを塗る

下地が完全に乾いたら、いよいよコピックでの塗装です。まずはルアーの基本となる「ベースカラー」を塗っていきましょう。お腹側は白、背中側は青や黒といったように、塗りたい魚の色をイメージしながら進めます。

ムラなく塗るコツ

コピックは手軽な反面、広い面積を塗るとムラになりやすいという特徴があります。しかし、いくつかのコツを押さえるだけで、驚くほどきれいに仕上げることができます。

- スーパーブラシの側面を使う

-

ペン先を立てるのではなく、筆状の「スーパーブラシ」ニブを寝かせ、腹の部分を使って広い面積で塗るとムラになりにくいです。

- 一方向に素早く塗る

-

迷わず、サッと一方向にペンを動かします。何度も同じ場所を往復させると、先に塗ったインクが溶けてムラの原因になります。

- インクが乾く前に重ねる

-

塗りつなぐ部分は、インクが乾いてしまう前に隣の色を少し重ねるように塗ると、境界線が自然になじみます。

- 0番(カラーレスブレンダー)を活用する

-

もしムラができてしまっても、乾く前であれば「0番」と呼ばれる無色のインク(カラーレスブレンダー)でなじませることで、修正やぼかしが可能です。

焦らず、まずは目立たないお腹側から練習してみるのがおすすめです。

ステップ3:模様やグラデーションで個性を出す

ベースカラーが乾いたら、ルアーに生命感を吹き込む模様を描き入れていきます。コピックの豊富なカラーとペン先の種類を活かせば、アイデア次第で無限のデザインが可能です。

簡単なグラデーションの作り方

ルアーの背中から側面にかけての色の変化など、グラデーションは魚のリアルさを表現するのに欠かせないテクニックです。

- 薄い方の色(例:シルバー)を少し広めに塗る。

- 濃い方の色(例:ブルー)を、色の境界線に重ねるように塗る。

- インクが乾かないうちに、再度薄い方の色(シルバー)や0番(カラーレスブレンダー)を使って境界部分をなぞり、色の境目をぼかしていきます。

この作業を繰り返すことで、自然で美しいグラデーションが完成します。

ネットを使ったウロコ模様の描き方

ルアー塗装で最も人気のあるテクニックの一つが、ネットを使ったウロコ模様です。本物の魚のようなリアルな質感を、驚くほど簡単に再現できます。

用意するのは、みかんや玉ねぎが入っているネット、または100円ショップなどで手に入る洗濯ネットです。これをルアーのサイズに合わせてカットし、ピンと張りながらルアーに被せ、テープなどで固定します。

その上から、好みの色のコピック(シルバーやゴールドがおすすめ)で軽くポンポンと叩くように色を乗せていきます。ネットをそっと外すと、網目の部分だけが塗装され、見事なウロコ模様が現れます。コピックエアブラシシステムを使えば、より均一で美しいウロコ模様を吹き付けることも可能です。

ステップ4:トップコートで塗装を保護する

コピックで描いた美しい塗装も、そのままでは水や衝撃ですぐに剥がれてしまいます。最後に「トップコート」を施して、塗装を強力に保護しましょう。この最終工程が、ルアーの耐久性を決定づけます。

色流れを防ぐ「砂吹き」の重要性

コピックはアルコールインクのため、ラッカー系やウレタン系のトップコートスプレーを直接吹き付けると、溶剤でインクが溶けてしまい、せっかくの塗装がにじんでしまいます。これを「色流れ」と呼びます。

この悲劇を防ぐために必須なのが「砂吹き(すなぶき)」または「捨て吹き」と呼ばれるテクニックです。

ルアーから30cm以上離れた位置から、スプレーを「シュッ、シュッ」と短く、霧がパラパラと乗る程度に吹き付けます。これを数分おきに3~5回ほど繰り返すと、ルアーの表面にザラザラとした薄い塗膜ができます。この膜がバリアとなり、その後の本塗装でコピックのインクが溶け出すのを防いでくれるのです。

ウレタン塗料でのドブ漬け方法

砂吹きで色止めをしたら、いよいよ本コーティングです。ルアー塗装では、硬くて厚い塗膜を作れる「ウレタンクリアー」を使った「ドブ漬け」が最も一般的で強力な方法です。

ウレタンクリアーの主剤と硬化剤を正確に混ぜ合わせる。ルアーを吊るすための乾燥台を用意する。

換気を十分に行い、手袋や保護メガネを着用してください。

ルアーをウレタン液の中にゆっくりと沈め、気泡が抜けるまで数秒待つ。

勢いよく入れると気泡が残りやすくなります。

ゆっくりと引き上げ、余分な液が垂れ落ちるのを待ってから、乾燥台に吊るす。

ホコリが付かない場所で、指定された時間(通常24時間以上)しっかりと乾燥させます。

乾燥後、表面を軽く研磨(#1000程度の耐水ペーパー)し、再度ドブ漬けを行う。これを3~5回繰り返す。

回数を重ねることで、岩などにぶつけても剥がれない強靭な塗膜が完成します。

ウレタン塗料は取り扱いに注意が必要ですが、その分、仕上がりの美しさと耐久性は抜群です。この全工程を終えれば、あなただけのオリジナルコピックルアーの完成です。

ワンランク上の仕上がりに コピックルアー塗装の応用テクニック

コピックでのルアー塗装の基本をマスターしたら、次はさらに釣果に繋がり、所有する喜びも満たしてくれるワンランク上のテクニックに挑戦してみましょう。

ここでは、市販のルアーに引けを取らない、リアルで美しいルアーを自作するための応用テクニックを3つご紹介します。基本の塗装に少し手間を加えるだけで、ルアーのクオリティは劇的に向上します。

コピックエアブラシで本格的な吹き付け塗装

手塗りでは難しい、均一で滑らかな塗装や、美しいグラデーションを実現したいなら、「コピックエアブラシシステム(ABS)」の導入がおすすめです。これは、普段使っているコピックマーカーを装着するだけで、手軽にエアブラシ塗装が楽しめる画期的なアイテムです。コンプレッサーに接続すれば、本格的な作業が可能です。

エアブラシを使う最大のメリットは、インクを霧状にして吹き付けるため、筆ムラが一切なく、プロが仕上げたような美しい塗装面が手に入ることです。特に、ルアーの背中から側面にかけての色の変化や、お腹のパール塗装などを自然にぼかすグラデーション表現が得意です。また、自作のテンプレート(型紙)やネットを使えば、ウロコ模様や幾何学模様もくっきりと綺麗に塗装できます。

使い方は非常にシンプルで、エア缶やコンプレッサーに接続したエアグリップに、コピック(コピックスケッチまたはコピッククラシック)を差し込むだけ。あとはボタンを押せばインクが噴射されます。ボタンの押し加減でインクの量を調整できるため、繊細な表現も思いのままです。

公式YouTubeチャンネルでも塗装例が上がっているので、参考にすると良いです。

アルミやホログラムシートと組み合わせる方法

コピックのインクは染料系のアルコールインクであるため、高い透明性を持っています。この特性を最大限に活かすのが、アルミやホログラムシートを下地に使うテクニックです。シートの輝きがコピックのカラー層を通してキラキラと輝き、ルアーに生命感あふれるリアルなフラッシング(光の反射)効果を与えられます。

手順は以下の通りです。

- ルアーブランクスに、しわが寄らないように丁寧にアルミテープやホログラムシートを貼り付けます。この時、ヤスリの柄などで擦ってウロコ模様を付ける「エンボス加工」を施すと、さらにリアルな仕上がりになります。

- シートの密着性を高め、コピックのインクを乗りやすくするために、メタルプライマーなどを薄く吹き付けます。

- プライマーが乾燥したら、コピックで着色していきます。エアブラシを使えば、下地の輝きを活かした透明感のある塗装が可能です。クリア系のカラー(B000、G000、YR000など)から塗り始め、徐々に濃い色を重ねていくのがコツです。

- 背中やお腹など、特定の部分に濃い色を乗せて立体感を強調し、最後にトップコートで仕上げます。

この方法を使えば、光の角度で複雑に色や輝きが変化する、まさにベイトフィッシュそのもののような質感を再現できます。

人気ベイトフィッシュカラーの塗装例

ここでは、コピックを使って日本のフィールドで定番のベイトフィッシュ(小魚)カラーを塗装する具体例を紹介します。写真や図鑑を参考に、色の選び方や重ね方を工夫してみてください。

ワカサギカラー

透明感のあるボディが特徴のワカサギは、多くのフィッシュイーターの主食となる重要なベイトフィッシュです。その繊細な色合いをコピックで再現してみましょう。

ポイントは、下地のシルバーを活かしつつ、透明感のあるカラーを薄く重ねていくことです。背中のグリーンやパープルのニュアンスをうまく表現できると、一気に本物らしくなります。

| 塗装箇所 | おすすめコピックカラー | 塗装のコツ・備考 |

|---|---|---|

| 下地 | アルミ貼り or シルバー塗装 | ワカサギ特有の「銀ピカ」感を出すための基本となります。 |

| 側面(ベース) | C-1, B0000, W-1 | エアブラシで全体に薄く吹き付け、透明感を演出します。 |

| 背中 | YG95, G21, BV000 | オリーブ系の色を細く吹き、その上からパープル系を薄く重ねると深みが出ます。 |

| エラ・腹部 | R00, R20 | エラ部分にピンク系を軽く乗せると、生命感が格段にアップします。お腹はほぼ塗装しないか、パールホワイトを軽く吹く程度に留めます。 |

アユカラー

友釣りのターゲットとしても知られるアユは、特にリバーシーバスやトラウト類に効果的なベイトフィッシュカラーです。特徴的な「追い星」と「パーマーク」をいかにリアルに描くかが鍵となります。

アユの体色は、スイカのような独特の香りを連想させる、みずみずしい黄色と緑色がベースです。パーマーク(幼魚斑)はテンプレートを使うと綺麗に描けます。

| 塗装箇所 | おすすめコピックカラー | 塗装のコツ・備考 |

|---|---|---|

| 下地 | アルミ貼り or シルバー塗装 | アユのギラリとしたフラッシングの再現に不可欠です。 |

| 側面(ベース) | Y02, YG03 | 全体にフレッシュなイエローグリーンを薄く乗せます。 |

| 背中 | G28, G99, YG67 | 深みのあるオリーブグリーンやダークグリーンをエアブラシで塗装します。 |

| パーマーク | C-5, W-5, BV02 | 楕円形のテンプレートを自作するか、フリーハンドで描きます。少しぼかすと自然に見えます。 |

| 追い星 | Y08, Y17 | 胸ビレの少し上に、ペン先で鮮やかな黄色をちょんと置くように描きます。アユカラーのシンボルです。 |

コピックルアー塗装のよくある失敗と対策 Q&A

手軽さが魅力のコピックでのルアー塗装ですが、いざ挑戦してみると「なぜかうまくいかない…」と悩んでしまうことも。ここでは、初心者がつまずきがちな失敗例とその具体的な対策をQ&A形式で詳しく解説します。トラブルの原因を正しく理解し、ワンランク上の仕上がりを目指しましょう。

- トップコートを塗ったらコピックの色がにじんだ

-

これはコピックでのルアー塗装で最も多くの方が経験する失敗です。しかし、正しい手順を踏めば確実に防ぐことができます。

原因:コピックはアルコールインクを使用しているため、トップコートに含まれる溶剤によってインクが溶け出してしまうことが主な原因です。特に、ラッカー系スプレーのように溶剤成分が強いものを一度に厚く吹き付けると、ほぼ確実に色がにじんだり、流れたりしてしまいます。

対策:対策の鍵は「砂吹き(すなぶき)」または「捨て吹き(すてぶき)」と呼ばれる塗装テクニックです。

- ルアーから30cm以上離した位置から、スプレーを一瞬だけ「シュッ、シュッ」と断続的に吹き付けます。

- ルアー表面に塗料の粒子がザラザラと付着する程度で止め、一度完全に乾燥させます(約10〜15分)。

- この工程を3〜5回ほど繰り返し、薄い塗膜の層を何層も作ります。

- 薄いバリア層ができたら、通常の距離から本塗装(ウェットコート)を行います。

この砂吹きを丁寧に行うことで、コピックのインク層の上に保護膜が形成され、その後の本塗装で溶剤が直接インクに触れるのを防げます。ウレタン塗料でのドブ漬けコーティングを行う場合も、事前にエアブラシなどでウレタンを薄く吹き付けて色止め層を作っておくと、にじみを高確率で防ぐことができます。

- 塗装にムラができてしまう

-

ペンで塗るというコピックならではの手軽さが、時として塗装ムラの原因になることもあります。均一で美しい仕上がりを目指すためのコツを掴みましょう。

原因:

広い面を塗る際にペン先を何度も往復させたり、インクが乾いた上から塗り重ねたりすると、色の濃淡ができてムラになります。また、下地処理が均一でないと、インクの吸い込み方に差が出てムラの原因となることもあります。対策:

- 塗り方の工夫

-

広い面積を塗る際は、ペン先が柔らかく筆のようなタッチで塗れる「スーパーブラシ」を使い、一定の方向へ素早く一気に塗り抜くのがコツです。塗り重ねる場合は、先に塗ったインクが乾ききる前に行うと、色の境界が馴染みやすくなります。

- カラーレスブレンダーの活用

-

色の境界やムラが気になる部分に「0番(カラーレスブレンダー)」を使うと、インクをぼかして自然なグラデーションを作ったり、ムラを目立たなくさせたりできます。これは必須アイテムと言えるでしょう。

- 下地の均一化

-

サーフェイサーを均一に吹き付け、滑らかな下地を作ることで、コピックインクの伸びや染み込みが一定になり、結果的にムラのない美しい発色につながります。

- 塗装の耐久性はどのくらいか

-

自作したルアーを長く使うためにも、塗装の耐久性は非常に重要なポイントです。コピック塗装の耐久性について正しく理解しておきましょう。

結論:コピックのインク自体に塗膜としての強度や耐久性はほとんどありません。耐水性はありますが、紫外線による退色や、障害物への接触・フックによる擦れには非常に弱いです。そのため、ルアーの塗装強度や耐久性は、最終的に施すトップコートの種類と品質に完全に依存します。

トップコート剤による耐久性の違い:

スクロールできますトップコートの種類 耐久性 特徴・注意点 2液性ウレタン塗料 非常に高い 塗膜が硬く、光沢も美しい。耐衝撃性・耐薬品性に優れ、最も高い強度を誇る。主剤と硬化剤の混合が必要で、取り扱いには換気など注意が必要。 セルロースセメント 高い ドブ漬けを繰り返すことで硬く厚い塗膜を形成できる。黄変しにくい。溶剤が強いため、色止め(砂吹き)は必須。 1液性ウレタン塗料 普通 混合の手間がなく手軽に使える。2液性に比べると塗膜の強度は劣るが、DIYレベルでは十分な強度を持つ製品も多い。 水性ウレタンニス やや低い 臭いが少なく安全性が高い。コピックの色を溶かしにくい利点があるが、塗膜強度は溶剤系に劣る。渓流トラウトなど、比較的ライトな使用環境向き。 バスフィッシングでカバーに打ち込んだり、シーバスフィッシングで橋脚にぶつけたりする可能性がある場合は、2液性ウレタンによるコーティングが最も安心です。

- ルアー塗装におすすめのコピックカラーは

-

358色(2024年時点)という豊富なカラーラインナップもコピックの魅力ですが、逆にどれを選べば良いか迷ってしまいますよね。まずは基本となる色から揃え、作りたいベイトフィッシュに合わせて買い足していくのがおすすめです。

最初に揃えたい基本カラーセット:

- 下地・ベース用

-

C-1, W-1などの薄いグレー系、BG0000, Y0000などのごく淡い色(下地のシルバーやパールを活かすため)

- 背中(バック)用

-

100 (Black), G28 (Forest Green), B39 (Prussian Blue) などの濃色系

- お腹(ベリー)用

-

YR04 (Chrome Orange), R05 (Salmon Red) などのアピール系

- アクセント用

-

R27 (Cadmium Red)(エラやチーク)、C-5 (Cool Gray No.5)(パーマーク)

- ぼかし・修正用

-

0 (Colorless Blender) は絶対に欠かせません。

人気ベイトフィッシュカラーの塗装におすすめのカラー例:

スクロールできますベイトフィッシュ 部位 おすすめコピックカラー例 ワカサギ 背中 G40 (Dim Green), BG72 (Ice Ocean) 側面 下地のシルバーを活かし、0番でぼかす エラ R22 (Light Prawn) アユ 背中 G24 (Willow), YG63 (Pea Green) 追い星 Y06 (Yellow), Y17 (Golden Yellow) 腹部 下地のパールホワイトを活かす オイカワ(婚姻色) 背中 B24 (Sky), G05 (Emerald Green) 腹部 YR04 (Chrome Orange), R29 (Lipstick Red) パーマーク C-3 (Cool Gray No.3) これらのカラーはあくまで一例です。コピックの魅力は、色を塗り重ねて自分だけのオリジナルカラーを無限に生み出せる点にあります。まずは基本色を揃え、様々な組み合わせを試しながら、あなただけの釣れるカラーを見つけてみてください。

まとめ

コピックは、豊富なカラーと圧倒的な手軽さから、ルアー塗装の初心者にとって最適な画材です。この記事で解説したように、丁寧な下地処理と、色にじみを防ぐトップコートの「砂吹き」が成功の鍵となります。

基本手順をマスターすれば、誰でも簡単にウロコ模様やグラデーションを表現でき、世界に一つだけのオリジナルルアーが作れます。ぜひ本記事を参考に、コピックでのルアー塗装に挑戦してみてください。

コメント